建設業が抱える課題とAIが注目される背景

建設業界は、深刻な人手不足や技術者の高齢化、依然として残る長時間労働など、多くの構造的な課題を抱えています。これらの問題は、生産性の向上や安全性の確保を阻む大きな要因となっています。本セクションでは、建設業が直面する具体的な課題を整理し、それらを解決する切り札としてAI技術がなぜ今、大きな注目を集めているのか、その背景を詳しく解説します。

深刻化する人手不足と労働者の高齢化

建設業界は、他産業に比べて人手不足と高齢化が著しく進行しています。建設業就業者のうち55歳以上が約36%を占める一方、29歳以下は約12%に過ぎません。このままでは、熟練技能者が大量に退職する時期を迎え、長年培われた高度な技術やノウハウが継承されずに失われる危機に瀕しています。若手入職者の確保も難しく、工期の遅延や労務費の高騰を招く一因となっています。従来の採用活動や人材育成だけではこの構造的な問題を解決することは困難であり、人の手による作業を補完・代替する抜本的な生産性向上が急務です。

労働生産性の低さと安全管理の複雑化

建設業では、熟練工の経験と勘に頼るアナログな作業管理が根強く、他産業に比べて労働生産性の向上が大きな課題となっています。加えて、重機や高所作業が伴う現場では、複数の下請け業者が混在するため安全管理は複雑化し、ヒューマンエラーによる事故リスクも常に存在します。日々の危険予知や進捗確認、膨大な書類作成といった業務が、現場のコア業務を圧迫しているのです。こうした人手不足と安全確保という二つの難題を解決する手段として、AIによる工程管理の自動化や、画像認識を用いた危険行動の検知といったテクノロジー活用への期待が高まっています。

課題解決の切り札として期待されるAI技術

深刻な人手不足や生産性の低迷といった課題に対し、AI技術は解決の切り札として大きな期待が寄せられています。例えば、ドローンで撮影した現場画像をAIが解析し、3Dモデルを自動生成することで、測量や進捗管理の手間を大幅に削減します。また、AIによる画像認識は、鉄筋の配筋検査やコンクリートのひび割れ検知を自動化し、品質の均一化と検査工程の省人化に貢献。さらに、現場のカメラ映像から危険行動をリアルタイムで検知し警告するシステムは、ヒューマンエラーによる事故を未然に防ぎます。これらの技術は、熟練技術者の経験や勘に頼っていた作業をデータに基づいて最適化し、安全性と生産性の両立を実現します。

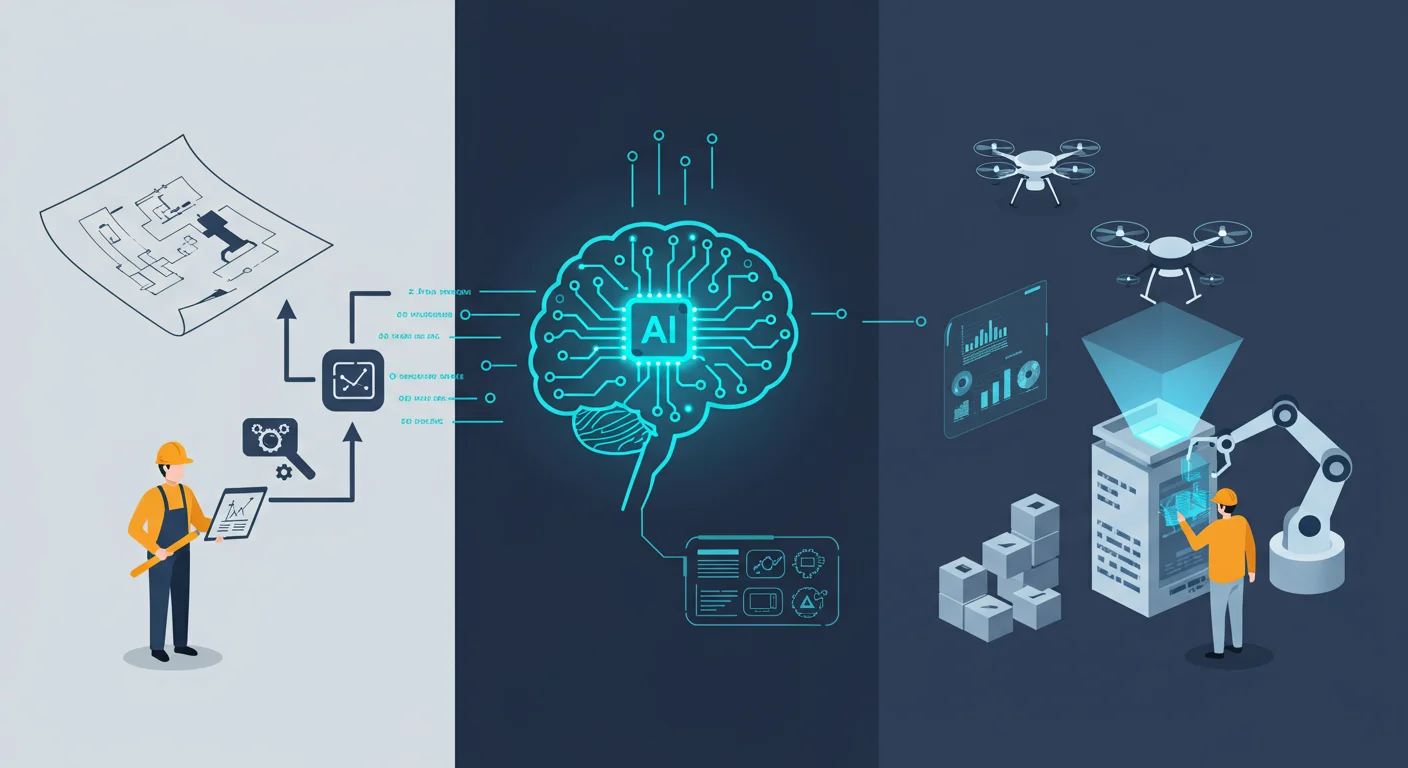

AIで何が変わる?建設業における具体的な活用法

人手不足や生産性向上といった課題を抱える建設業界において、AI技術の活用が解決の鍵として注目されています。これまで熟練の経験に頼っていた業務も、AIによって自動化・効率化が可能です。本セクションでは、「設計」「施工管理」「安全対策」といった具体的なシーン別に、AIがどのように活用され、建設現場にどのような変革をもたらすのかを詳しく解説します。

AIによる設計・積算業務の自動化と最適化

これまで属人化しやすく膨大な時間を要した設計・積算業務は、AI導入で大きく変わります。AIはBIM/CIMや2D図面を解析し、必要な鉄骨やコンクリートなどの数量を自動で算出。過去の類似案件データや最新の資材単価を学習させることで、高精度な概算見積もりを瞬時に作成します。これにより、手作業による拾い漏れや計算ミスといったヒューマンエラーを防止できます。さらに、コストや工期、法規制といった複雑な条件を考慮し、最適な設計パターンを提案することも可能です。担当者の負担を軽減し、業務の高速化と精度向上を両立させます。

AI画像解析で実現する現場の安全・品質管理

AI画像解析は、建設現場の「目」として24時間体制で安全と品質を見守ります。現場に設置したカメラ映像をAIがリアルタイムで分析し、ヘルメット未着用の作業員や重機と人の接近、危険区域への立ち入りを自動で検知。即座に警告を発することで、ヒューマンエラーに起因する事故を未然に防ぎます。

品質管理の面では、ドローンで撮影した高精細画像から鉄筋の配置やコンクリートのひび割れをミリ単位で検出。熟練技術者の目視検査をAIが代替・補助することで、検査精度の向上と工数削減を両立させ、人手不足の中でも高水準な施工品質を確保します。

AIの劣化予測で効率化するインフラ維持管理

橋梁やトンネルなど社会インフラの老朽化が深刻化する一方、点検を担う技術者の不足は喫緊の課題です。そこで注目されるのが、AIによる劣化予測技術です。ドローンで撮影した高精細画像や過去の点検データ、周辺環境のデータをAIが解析し、ひび割れの進行度や腐食リスクを数年先まで高精度に予測します。これにより、劣化が深刻化する前に最適なタイミングで補修計画を立てる「予防保全」が可能になります。危険度の高い箇所から優先的に対応できるため、従来の画一的な定期点検に比べ、コストと人員を大幅に削減しつつ、インフラの長寿命化を実現します。

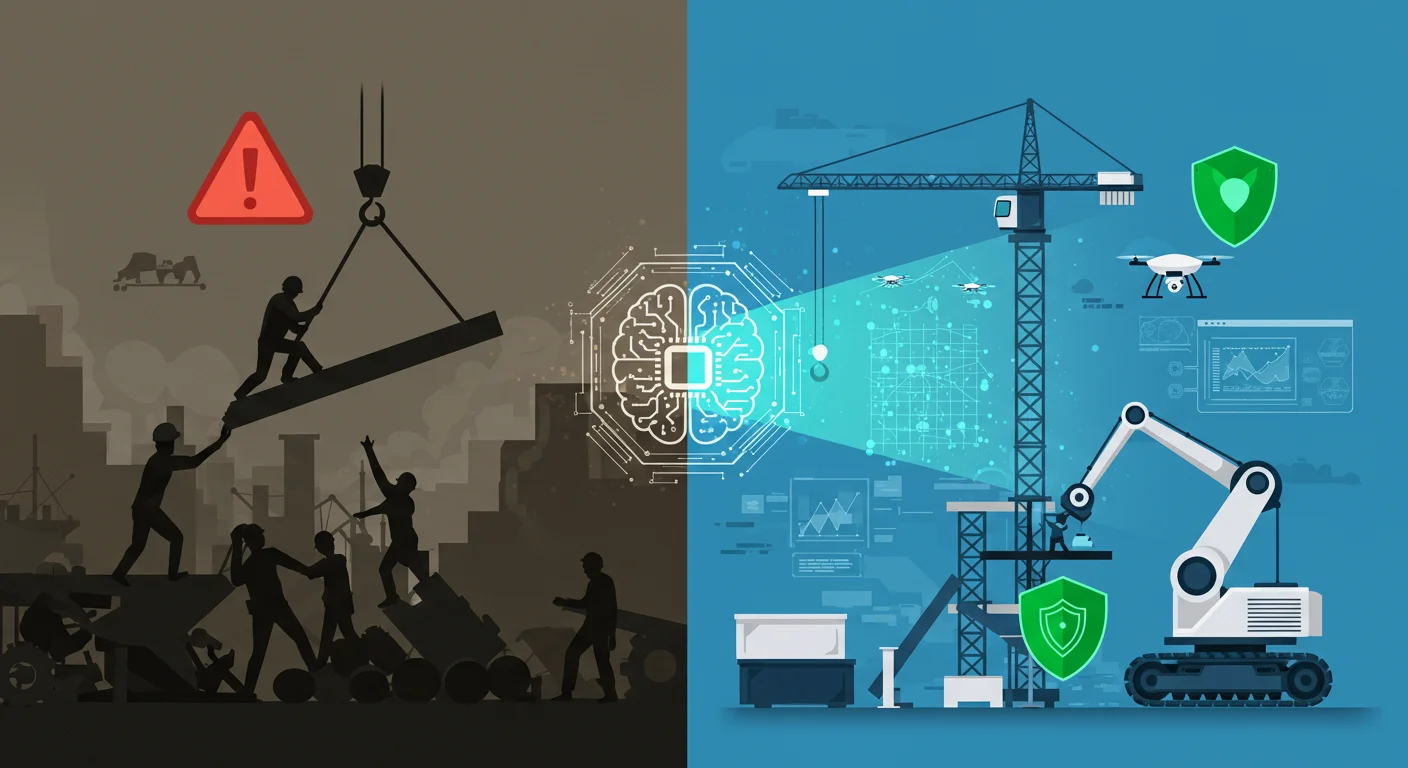

生産性・安全性が劇的に向上!AI導入のメリット

人手不足やヒューマンエラーといった課題を抱えていませんか?AIを導入することで、企業の「生産性」と「安全性」は劇的に向上します。単純作業の自動化で従業員はコア業務に集中でき、危険な作業をAIに任せることで安全な職場環境が実現可能です。このセクションでは、AI導入がもたらす具体的なメリットを、分かりやすく解説します。

単純作業の自動化でコア業務に集中

建設業界における日報作成や図面からの数量拾い出し、製造現場での目視検品など、多くの時間が単純作業に費やされていませんか。こうした定型業務は、AI-OCRや画像認識AIの導入によって自動化が可能です。例えば、AIが日報データを自動で集計し、画像認識で製品の傷を瞬時に検知します。これにより、技術者は施工計画の最適化や新技術開発といった、人でなければできない創造的なコア業務に専念できます。単純作業から解放された従業員が企業の新たな価値を創造する原動力となり、組織全体の生産性を飛躍的に高めます。

危険な作業を代替し労働災害を未然に防止

製造業や建設現場では、高所や高温環境、重量物の取り扱いなど、常に労働災害のリスクが伴います。AIを導入することで、こうした危険な作業を人間に代わって実行させることが可能です。例えば、AI搭載のドローンがインフラ設備の高所点検を代替し、作業員の転落事故を根絶します。また、工場内ではAIカメラが危険区域への侵入や不安全行動をリアルタイムで検知し、機械への巻き込まれ事故を未然に防止。AIは熟練作業員の「危険予知」の役割も担い、従業員をリスクから守ることで、安全で持続可能な職場環境の構築に大きく貢献します。

データ分析による迅速な意思決定をサポート

AIは、製造ラインの稼働データや市場の需要データといった、人間では処理しきれない膨大な情報をリアルタイムで解析します。これにより、熟練技術者の経験と勘に依存していた意思決定が、客観的なデータに基づいた迅速なものへと変わります。例えば、センサーデータから設備の故障時期を高い精度で予測し、計画的なメンテナンスを促すことで突発的なライン停止を回避。さらに、過去の販売実績と市場トレンドを分析して数ヶ月先の需要を予測し、在庫の最適化や生産計画の立案を支援します。このように、AIはデータに基づいた的確な次の一手を提示し、機会損失の削減と競争力強化に直結する、迅速な経営判断を強力にサポートします。

【企業別に紹介】建設業のAI導入成功事例3選

建設業界でAI導入が注目されていますが、「具体的にどう役立つのか」とイメージが湧かない方も多いでしょう。ここでは、実際にAI技術を活用して生産性向上や安全性確保といった課題を解決した企業の成功事例を3つ厳選して紹介します。各社が直面した課題とAIによる解決策を具体的に解説しますので、自社導入のヒントとしてぜひお役立てください。

大林組:AI画像解析で建設現場の安全性を向上

大手ゼネコンの大林組は、建設現場における深刻な課題である「重機と作業員の接触事故」を防ぐため、AI画像解析システムを導入しました。このシステムは、現場に設置された監視カメラの映像をAIが24時間リアルタイムで解析し、重機の旋回範囲など、あらかじめ設定した危険区域へ作業員が侵入すると即座に検知します。さらに、ヘルメットや安全帯の未着用といったルール違反も自動で識別。危険が検知されると、パトランプや警報音で現場の作業員と管理者に瞬時に警告し、事故を未然に防ぎます。人の目に頼っていた監視業務をAIが補完することで、ヒューマンエラーを減らし、現場全体の安全性を飛躍的に高めることに成功しています。

鹿島建設:AIを活用しコンクリートの品質管理を自動化

建設物の耐久性に直結するコンクリートの品質管理は、従来、熟練技術者の目視によるひび割れ検査に依存しており、人手不足や判断のばらつきが課題でした。鹿島建設はこの課題に対し、画像認識AIを活用した品質管理システムを導入。ドローンなどで撮影した高精細画像をAIが解析し、微細なひび割れを自動で高精度に検出します。

このシステムにより、広範囲の検査時間を大幅に短縮し、見落としリスクを低減。客観的なデータに基づく均一な品質評価が可能になりました。熟練者のノウハウをAIで代替することで、技術継承問題の解決にも貢献する先進的な取り組みです。

竹中工務店:AIによる設計・見積業務の大幅な効率化

スーパーゼネコンの竹中工務店は、設計・見積業務における属人化と長時間労働という業界課題の解決にAIを活用しています。同社は、過去の膨大なBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)データをAIに学習させ、構造設計の初期段階で最適な部材や配置計画を自動提案するシステムを開発。これにより、熟練技術者の知見を形式知化し、若手でも迅速かつ高精度な設計検討が可能になりました。さらに、BIMモデルから部材の数量を自動で拾い出し、AIが概算見積もりを算出することで、従来は数週間要していた作業をわずか数日に短縮。プロジェクト初期段階での迅速な意思決定と生産性向上を実現しています。

AI導入を成功させるためのツールの選び方

AI導入の成功は、自社の課題や目的に合ったツールを選べるかにかかっています。しかし、多種多様なツールの中から最適な一つを見つけ出すのは容易ではありません。このセクションでは、数ある選択肢の中から自社にぴったりのAIツールを選び抜くための、具体的な比較ポイントや選定手順を分かりやすく解説します。

解決したい課題と導入目的を明確にする

AI導入を成功させる最初のステップは、流行に乗ることではなく、自社が抱える具体的な課題を特定することです。例えば、「カスタマーサポートの応答率が低い」「製造ラインでの検品ミスが多い」といった現場の課題を洗い出しましょう。その上で、「AIチャットボットで一次対応を自動化し、オペレーターの負担を30%削減する」「画像認識AIで不良品検知率を99.5%まで向上させる」など、数値を含めた導入目的(KPI)を設定します。この「解決すべき課題」と「達成したい目的」が明確であればあるほど、数あるAIツールの中から自社に最適なものを選ぶための、揺るぎない判断基準となります。

必要な機能と既存システムとの連携性

AIツール選びでは、まず自社の課題解決に直結する機能を見極めることが不可欠です。例えば、製造業の予知保全なら既存のセンサーデータと連携し、高精度で異常検知できるかが重要です。多機能さに惑わされず、PoCや無料トライアルで実際の業務データを使い、効果を検証しましょう。

次に、CRMやERPといった既存システムとの連携性も必ず確認してください。API連携がスムーズに行えないとデータの分断を招き、手作業のデータ移行でかえって非効率になります。導入前に連携方法や範囲を明確にし、既存の業務フローを分断しないツールを選ぶことが成功の鍵です。

費用対効果とサポート体制を比較する

AIツールの費用対効果は、月額料金の安さだけで判断してはいけません。削減できる人件費や業務時間を具体的に試算し、導入コストや社内教育にかかる費用を差し引いて評価しましょう。多くのツールが提供する無料トライアル期間を活用し、自社のデータで効果を測定するのが最も確実な方法です。

また、導入後の運用を左右するのがサポート体制です。特に業界特有の専門用語や複雑な業務フローへの対応は、AIの精度に直結します。導入時の設定支援はもちろん、運用開始後もチャットや定例会で気軽に相談できるか、自社の課題に寄り添った提案をしてくれるかを確認し、長期的なパートナーとなりうるベンダーを選びましょう。

導入前に知っておきたい注意点と失敗しないためのポイント

新しいツールやシステムの導入は、大きな期待を抱く一方で、「本当にうまくいくのか」という不安もつきものです。しかし、計画なしに進めてしまうと「思ったより効果が出ない」「かえって業務が煩雑になった」といった失敗に繋がりかねません。このセクションでは、導入で後悔しないために事前に押さえておくべき注意点と、成功に導くための具体的なポイントを詳しく解説します。

導入の目的と解決したい課題を明確にする

ツールの導入で失敗する最大の原因は、目的が曖昧なまま進めてしまうことです。「競合も使っているから」といった安易な理由では、多額のコストをかけたのに現場で使われず形骸化する恐れがあります。

まずは、「営業担当者ごとに顧客情報が属人化し、退職時の引き継ぎが困難」「マーケティング部が獲得したリードの質が分からず、営業がフォローしない」など、自社が抱える具体的な課題を洗い出しましょう。その上で、「顧客情報を一元管理し、商談化率を15%向上させる」といった、計測可能な数値目標(KPI)を定めることが重要です。関係部署を巻き込み、現状の業務フローのどこにボトルネックがあるのかを特定することから始めましょう。

複数のサービスを機能とコストで徹底比較する

サービスの選定で失敗しないためには、最低3社以上のサービスを機能とコストの両面から比較検討することが不可欠です。機能面では、単に機能数を比べるのではなく、自社の課題解決に直結するか、既存システムと連携できるかという視点で評価しましょう。特に、業界特有の複雑な業務フローに対応できるか、将来的な拡張性は十分かといった点は重要な判断基準となります。コスト面では、月額料金だけでなく初期費用やオプション、サポート費用といった「隠れコスト」を含めた総所有コスト(TCO)で比較することが肝心です。比較表を作成し、客観的なデータに基づいて判断することで、導入後のミスマッチを防げます。

導入後の運用体制とサポートの有無を確認する

高機能なツールを導入しても、社内に運用できる担当者がいなければ形骸化してしまいます。導入後に「誰も使えない」という事態を避けるため、事前に主担当者や運用ルールを定めておきましょう。特に、IT人材が不足している企業では、ベンダーのサポート体制が成功の鍵を握ります。単なる操作方法の問い合わせだけでなく、成果に繋げるための活用セミナーや伴走型のコンサルティングといった、手厚い支援があるかを確認することが重要です。契約前にサポートの具体的な範囲と料金体系を書面で確認し、自社のリソースで無理なく運用できるベンダーを選びましょう。

まとめ

建設業が抱える人手不足や生産性の課題解決策として、AI導入が加速しています。本記事で解説したように、AIは測量や施工管理、危険予知など多岐にわたる場面で活用でき、業務効率と安全性を飛躍的に高めます。紹介した建設業のAI導入事例からも、その効果は明らかです。

AI導入を成功させる鍵は、自社の課題を特定し、目的に合ったツールを慎重に選ぶことです。この記事を参考に、まずは情報収集やスモールスタートから、自社の未来を変える一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。