建設業界が直面する「2024年問題」をはじめとした深刻な課題

建設業界は今、大きな岐路に立たされています。特に、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」は、工期の遅延や収益悪化に直結する喫緊の課題です。さらに、深刻な人手不足や就業者の高齢化、資材価格の高騰といった根深い問題も山積しています。本セクションでは、これらの複雑に絡み合う課題が業界に与える影響について、詳しく解説します。

時間外労働の上限規制が迫る「2024年問題」

建設業界における「2024年問題」とは、2024年4月1日から働き方改革関連法にもとづく時間外労働の上限規制が適用されることを指します。これにより、時間外労働は原則月45時間・年360時間に制限され、違反した企業には罰則が科されます。

これまで長時間労働を前提に工期を遵守してきた現場では、売上や利益の減少、工期の遅延が避けられません。また、労働者にとっても残業代の減少が収入減に直結し、人材流出を加速させる懸念があります。この課題を克服する鍵は、抜本的な生産性向上です。ICT建機の導入やBIM/CIMの活用による業務効率化、そして発注者の理解を得た上での適正な工期設定など、業界全体での早急な対策が求められています。

深刻化する担い手不足と進む職人の高齢化

建設業界では、若者の入職者減少と既存職人の高齢化が同時に進行し、深刻な担い手不足に直面しています。特に、熟練技能者が持つ貴重な技術承継が途絶えるリスクは喫緊の課題です。このままでは、社会インフラの維持や災害復旧といった国民生活に不可欠な工事の遂行すら危ぶまれます。対策として、週休2日制の導入や賃金体系の見直しといった働き方改革を進めると同時に、ICT建機やBIM/CIMを活用した建設DXによる生産性向上が不可欠です。若者や女性が魅力を感じる「新3K(給与・休暇・希望)」の実現が、持続可能な業界への鍵となります。

利益を圧迫する建築資材や燃料費の高騰

近年の世界情勢や円安を背景に、鉄骨や木材、セメントといった主要な建築資材の価格は依然として高止まりしています。加えて、原油価格の上昇に伴う燃料費の高騰は、重機の稼働や資材運搬のコストを直接押し上げ、企業の利益を深刻に圧迫する要因となっています。

特に、契約時から引き渡しまでの期間が長いプロジェクトでは、見積もりと実際の原価に大きな乖離が生じるリスクがあります。この課題に対処するためには、公共工事で活用される「スライド条項」を民間工事の契約にも積極的に盛り込み、予期せぬコスト増を請負代金に適切に反映させることが不可欠です。同時に、代替工法の検討や共同購買による調達プロセスの最適化も急務と言えるでしょう。

なぜ今、建設現場のデジタル化が急務なのか?

建設業界は、深刻な人手不足や高齢化といった構造的な課題に直面しています。さらに、働き方改革関連法が適用される「2024年問題」も目前に迫り、従来の働き方では立ち行かなくなる可能性があります。本セクションでは、これらの喫緊の課題を乗り越え、生産性を向上させるために、なぜ今こそ建設現場のデジタル化が不可欠なのか、その理由を詳しく解説します。

深刻化する人手不足と担い手の高齢化

建設業界は、深刻な人手不足と担い手の高齢化という構造的な課題に直面しています。熟練技術者の大量退職が目前に迫る一方、若年層の入職は伸び悩み、長年培われてきた貴重なノウハウが失われる「技能継承の断絶」が危惧されています。

この危機的状況を乗り越える鍵がデジタル化です。ICT建機やドローンを活用すれば、少ない人数でも生産性を大幅に向上させることが可能です。また、BIM/CIMを導入することで、熟練者の経験や勘をデータとして可視化・蓄積し、若手へのスムーズな技術移転を実現します。デジタル技術は、単なる効率化ツールではなく、持続可能な産業を築くための不可欠な一手なのです。

「2024年問題」と働き方改革への対応

建設業界に大きな影響を与える「2024年問題」への対応は待ったなしの状況です。2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることで、従来の長時間労働に頼った工期遵守が困難になります。この課題を解決し、働き方改革を推進するためには、デジタル技術による生産性の向上が不可欠です。例えば、BIM/CIMの活用で手戻りを削減したり、施工管理アプリで情報共有を効率化したりすることで、無駄な作業時間や移動時間を大幅に削減できます。デジタル化は単なる業務効率化に留まらず、「週休2日の確保」と「生産性の向上」を両立させ、魅力的な労働環境を創出するための重要な一手なのです。

労働生産性の向上による利益率の改善

建設業界では、資材価格の高騰や深刻な人手不足が利益を圧迫しています。この状況を打破する鍵が、デジタル技術を活用した労働生産性の向上です。例えば、BIM/CIMやクラウドツールを導入すれば、関係者間でリアルタイムに情報が共有され、手戻りや伝達ミスによる無駄なコストと時間を削減できます。また、ドローンによる測量やICT建機を使えば、作業を省力化・高精度化し、人件費を抑えながら工期を短縮することが可能です。一つひとつの業務効率化が、現場全体のコスト構造を改善し、結果として企業の利益率を大きく向上させるのです。

生産性向上だけじゃない!デジタル化がもたらす4つのメリット

デジタル化と聞くと、真っ先に「生産性向上」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、デジタル化がもたらす真の価値は、業務効率化だけにとどまりません。本セクションでは、生産性向上はもちろんのこと、コスト削減、従業員満足度の向上、さらには新たなビジネスチャンスの創出といった、企業成長に不可欠な4つのメリットを具体的に解説します。

ペーパーレス化などで実現するコスト削減

デジタル化は、目に見えるコスト削減に直結します。その代表例がペーパーレス化です。これまで当たり前だった用紙代やインク代、書類の郵送費、保管用のキャビネットや倉庫の賃料といった物理的なコストが不要になります。

特に、大量の図面を扱う建設業界や、日々の日報・作業指示書が欠かせない製造業では、その効果は絶大です。書類の印刷や検索、共有にかかる「探す時間」という目に見えない人件費も大幅に削減できます。さらに、電子契約システムを導入すれば、契約書に貼付していた印紙代も削減可能。デジタル化は、あらゆる角度から企業のコスト構造を改善します。

従業員満足度も向上する多様な働き方の実現

デジタル化は、リモートワークやフレックスタイムといった多様な働き方の実現を力強く後押しします。例えば、これまでオフィスでしか扱えなかった資料をクラウドストレージで共有すれば、自宅や外出先からでも安全にアクセス可能です。また、建設業や製造業など、現場作業が多い業界では、タブレットから日報や図面確認ができるシステムを導入することで、報告のためだけに帰社する必要がなくなり、直行直帰も可能になります。こうした時間や場所に縛られない柔軟な働き方は、従業員のワークライフバランスを大きく改善し、従業員満足度(ES)の向上に直結します。結果として、優秀な人材の確保や離職率の低下にも繋がるでしょう。

データ活用による迅速で的確な意思決定

デジタル化は、KKD(勘・経験・度胸)に頼った属人的な意思決定からの脱却を促します。従来、紙の帳票や個人の記憶に散在していた販売データ、在庫データ、設備の稼働状況などが一元的に集約・可視化されるためです。

例えば製造業では、リアルタイムの販売データと生産ラインの稼働状況を突き合わせることで、需要の急な変動にも即座に対応した生産調整が可能になります。これにより、機会損失の削減と在庫の最適化を両立できます。このように、客観的なデータに基づいた迅速かつ的確な意思決定は、変化の激しい市場において企業の競争優位性を高める重要な鍵となるのです。

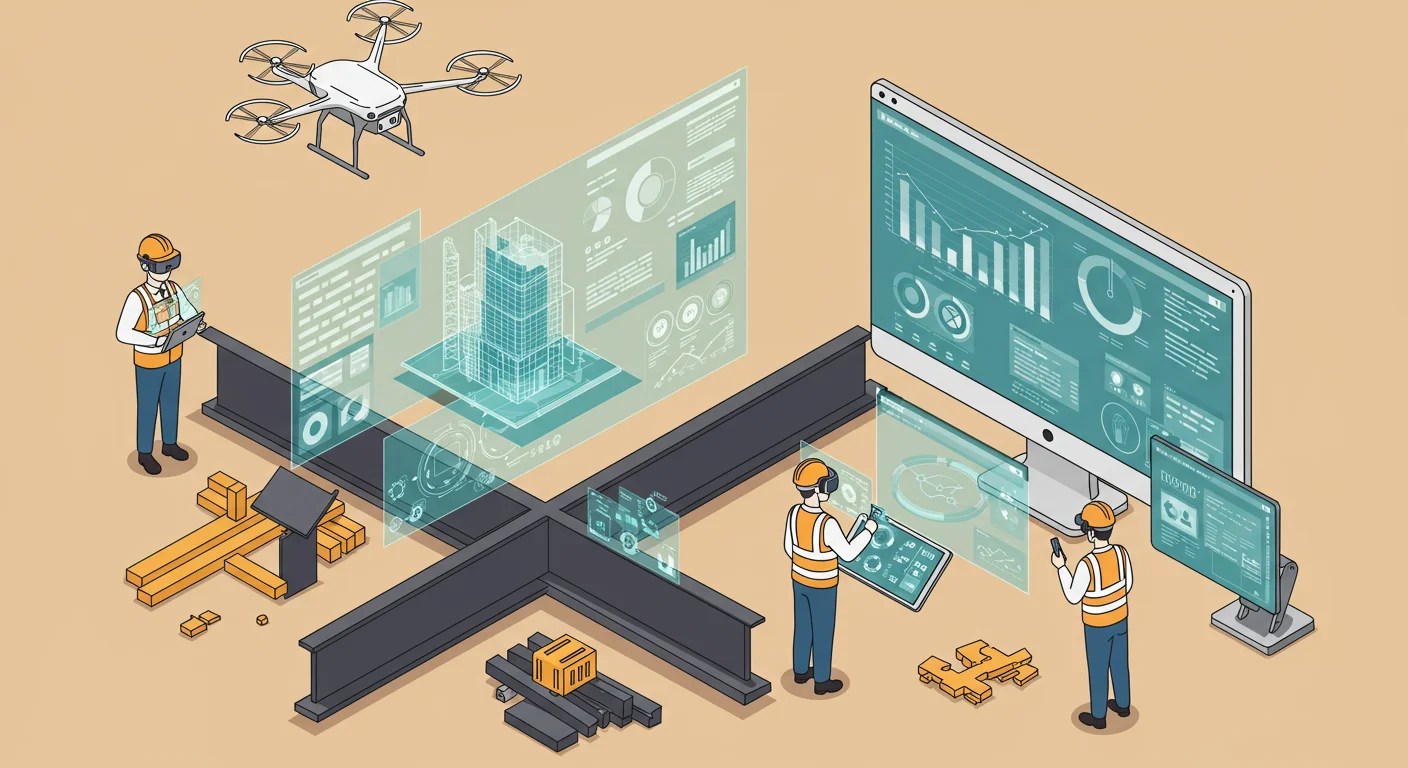

【分野別】建設現場で活用される代表的なデジタル技術とツール

建設業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進んでいます。本章では、建設現場の各工程を「測量・調査」「設計」「施工管理」「安全管理」といった分野別に分類。それぞれの分野で、BIM/CIMやドローン、ICT建機といった代表的なデジタル技術やツールがどのように活用されているのかを具体的に解説します。

設計・計画の精度を向上させるBIM/CIM

BIM/CIMは、コンピューター上に現物と同じ3次元モデルを構築し、設計・計画の精度を飛躍的に高める手法です。従来の2次元図面では発見が難しかった鉄骨と配管の取り合いといった不整合を、設計段階の干渉チェックで可視化できます。これにより、現場での手戻り工事を未然に防ぎ、工期遅延やコスト超過といった課題を解決します。さらに、モデルに部材やコストなどの属性情報を付与することで、正確な数量算出や施工シミュレーションも可能です。関係者間で完成形を共有し、課題を前倒しで解決する「フロントローディング」を促進し、プロジェクト全体の生産性向上に貢献します。

施工の生産性を高めるICT建機やドローン

熟練オペレーター不足が深刻化する建設現場において、ICT建機やドローンの活用が施工の生産性を飛躍的に高めます。ICT建機は、GNSS(全球測位衛星システム)や3D設計データを活用し、ブルドーザーの排土板などを自動制御。これにより、経験の浅いオペレーターでも高精度な施工が可能となり、丁張り設置も不要になるため、大幅な省人化と工期短縮を実現します。一方、ドローンは上空からレーザーや写真で測量を行い、広範囲の地形データを短時間で取得。このデータをICT建機と連携させることで、測量から施工、検査まで一連のプロセスを効率化し、「i-Construction」の推進に不可欠な技術となっています。

情報共有を円滑にするクラウド型管理ツール

建設現場では、事務所と現場、協力会社間での情報伝達の遅れや食い違いが、手戻りや工期遅延の大きな原因です。クラウド型管理ツールは、この課題を解決する強力な手段となります。

最新の図面や仕様書、工程表をクラウド上で一元管理し、関係者全員がスマートフォンやタブレットからいつでもどこでも同じ情報にアクセスできます。これにより、古い図面で作業してしまうといったミスを防止します。また、現場で撮影した写真が自動で整理され、日報や各種報告書もアプリ上で簡単に作成できるため、事務所に戻ってからの事務作業を大幅に削減。「言った・言わない」といったコミュニケーションロスを防ぎ、プロジェクト全体の生産性を飛躍的に向上させます。

デジタル化の導入を阻む壁とは?よくある課題と解決策

「デジタル化を進めたいが、何から手をつければいいか分からない」「導入したものの、うまく活用できていない」といった悩みを抱えていませんか?デジタル化の導入には、多くの企業が共通して直面する「壁」が存在します。本セクションでは、こうしたよくある課題を具体的に明らかにし、明日から実践できる具体的な解決策までを詳しくご紹介します。

導入コストと費用対効果に関する懸念

デジタル化には初期投資やランニングコストが伴うため、「本当に元が取れるのか」という費用対効果への懸念は大きな障壁です。特に、製造業の生産ライン管理や建設業の現場情報共有など、業務が複雑な業界では投資判断がより慎重になります。

解決策として、まずはIT導入補助金のような公的支援を積極的に活用しましょう。また、いきなり大規模に導入するのではなく、特定の部署や業務範囲に絞って始める「スモールスタート」も有効です。クラウド型のSaaSツールなら初期費用を大幅に抑えられます。導入前には「特定の作業時間を〇%削減する」といった具体的な目標を立て、投資対効果(ROI)を試算することが不可欠です。無料トライアルを活用し、自社に合うかをしっかり見極めましょう。

ITスキルを持つ人材の不足と教育体制

多くの企業で、デジタル化を担う人材不足が深刻な課題となっています。特に、自社の業務を深く理解した上でITツールを使いこなせる人材は、採用市場でも希少です。

この課題に対し、まずは社内での教育体制の構築から始めましょう。全社的なITリテラシーを底上げするeラーニングの導入や、特定のツールに特化した勉強会の開催が有効です。同時に、高度な専門知識が必要な領域では、外部の専門家やITベンダーの活用も現実的な選択肢となります。社内育成と外部リソースの活用を組み合わせ、段階的にスキルを持つ人材を確保・育成していくことが成功の鍵です。

変化を嫌う社内文化と経営層の無理解

デジタル化を阻む最大の壁は、多くの場合、技術ではなく「人」にあります。現場では「今のやり方で問題ない」「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった変化への抵抗が根強く、新しいツールの導入が一時的な業務負担の増加と捉えられがちです。

一方で、経営層がデジタル化を単なるコストとしか認識せず、その投資対効果(ROI)を正しく理解していないケースも少なくありません。

この状況を打開するには、まず特定の部署や業務に絞ったスモールスタートで成功体験を積むことが有効です。導入によって「残業が月10時間削減できた」といった具体的な成果を数値で示し、全社に共有することで、現場の意識と経営層の理解を同時に促すことができます。

失敗しない!建設現場のデジタル化を成功に導く3ステップ

建設現場のデジタル化は、今や生産性向上の鍵ですが、「何から手をつければいいかわからない」「導入したツールが定着しない」といった理由で、失敗に終わるケースも少なくありません。しかし、正しい手順を踏めばデジタル化は成功します。このセクションでは、計画から導入、そして現場への定着まで、失敗しないための具体的な3つのステップをわかりやすく解説します。

ステップ1:現状の課題を洗い出し目的を明確化

建設現場のデジタル化で失敗する多くは、目的が曖昧なままツール導入を急ぐケースです。まずは、「なぜデジタル化が必要なのか」を明確にするため、現状の課題を徹底的に洗い出すことから始めましょう。例えば、「日報や安全書類の作成に時間がかかりすぎている」「電話やFAXでの連絡が多く、情報共有に遅延や漏れが生じている」「ベテランの技術が若手に継承されず属人化している」といった具体的な課題をリストアップします。その上で、「書類業務を30%削減する」「現場写真をリアルタイムで共有し手戻りを防ぐ」など、解決したい目的を具体的な数値目標と共に設定することが、最適なツール選定と導入成功への第一歩となります。

ステップ2:最適なITツールを選定し導入計画を立案

ステップ1で明確化した課題を解決できるツールは何か、という視点で選定を進めましょう。多機能な製品に惑わされず、自社の目的に合致するかが重要です。特に建設現場では、現場での使いやすさが成功を左右します。職人さんが直感的に操作できるか、電波の悪い場所でも利用可能かなど、実際の利用シーンを想定し、無料トライアルで現場の意見を聞くことが不可欠です。

ツールが決まったら、具体的な導入計画を立てます。ITに不慣れな従業員もいるため、まずは特定の現場で試行するスモールスタートがおすすめです。導入後の研修やサポート体制も具体的に決め、ツールの定着まで見据えることが成功の鍵となります。

ステップ3:スモールスタートで運用し効果を検証

デジタルツールの導入は、いきなり全社展開するのではなく、スモールスタートで始めるのが成功の秘訣です。まずは特定の現場やチーム、あるいは「写真管理」や「日報作成」といった限定的な業務から試行しましょう。建設現場ではITリテラシーに個人差があるため、小規模な運用で操作に慣れてもらうことが反発を減らし、スムーズな導入につながります。

運用後は必ず効果検証を行ってください。「書類作成の時間がどれだけ削減できたか」といった定量的な効果と、現場の職人へのヒアリングで得られる「使いやすいか」「もっとこうしてほしい」といった定性的なフィードバックの両方を集めることが重要です。この検証結果をもとに改善を重ね、徐々に展開範囲を広げていくことで、現場に本当に役立つデジタル化が実現します。

まとめ

本記事では、建設業界の課題と、その解決策としてのデジタル化の必要性や進め方を解説しました。

人手不足や「2024年問題」に対応するため、建設現場のデジタル化は生産性向上や安全性確保に欠かせない取り組みです。BIM/CIMや施工管理アプリといったツールは、品質の安定化や技術継承にも貢献します。

導入には壁もありますが、まずは自社の課題を洗い出し、スモールスタートでツールの導入を検討することから始めてみましょう。未来の建設業界で勝ち残るため、今こそデジタル化への第一歩を踏み出す時です。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。