なぜ今、物流AIが「儲かる」と注目されるのか?

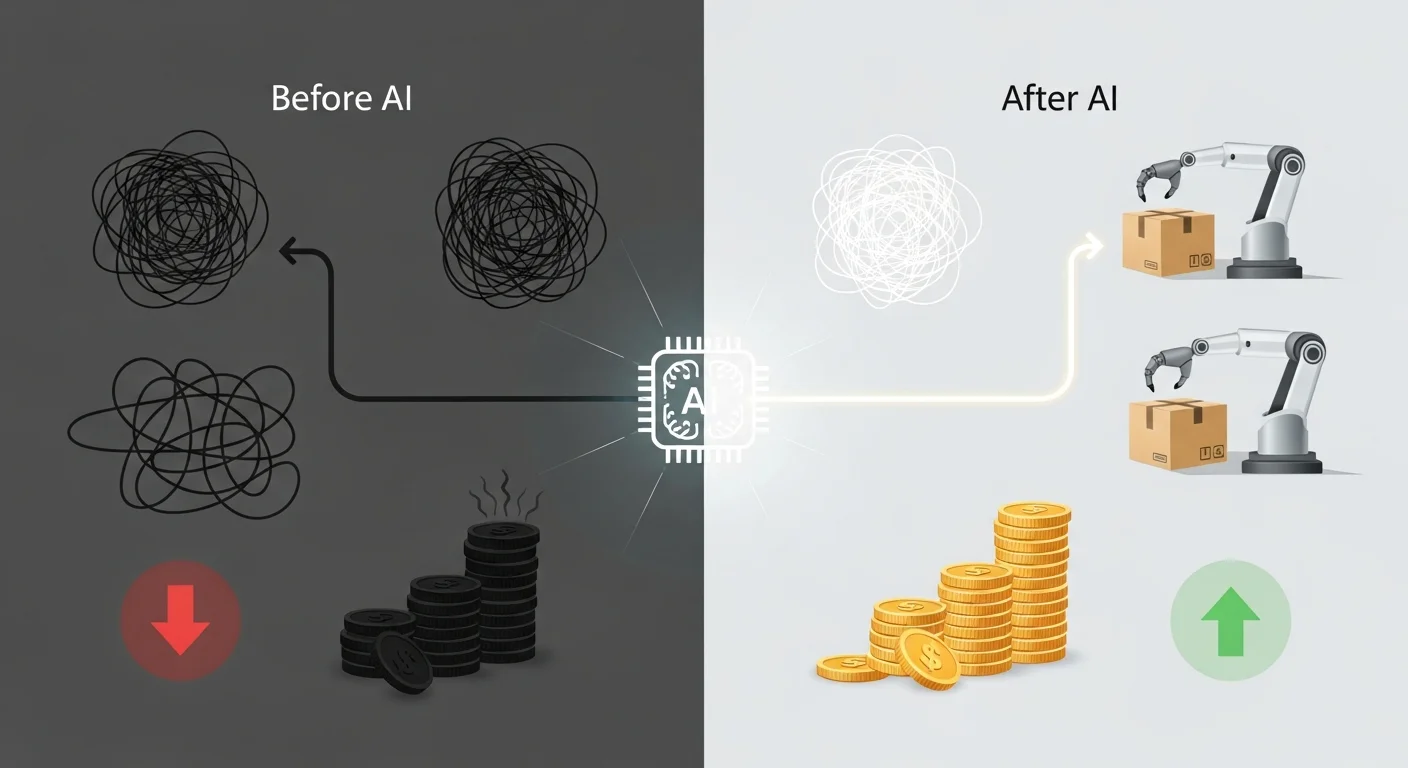

人手不足や「2024年問題」など、物流業界は数多くの課題に直面しています。この状況を打破する鍵として、物流AIの活用が急速に進み、新たなビジネスチャンスを生み出しています。AIによるコスト削減や業務効率化は、もはや単なる理想論ではありません。本セクションでは、物流AIがなぜ企業の収益性向上に直接つながり、「儲かる」と注目されるのか、その具体的な理由を深掘りします。

AIによるコスト削減と生産性向上の実現

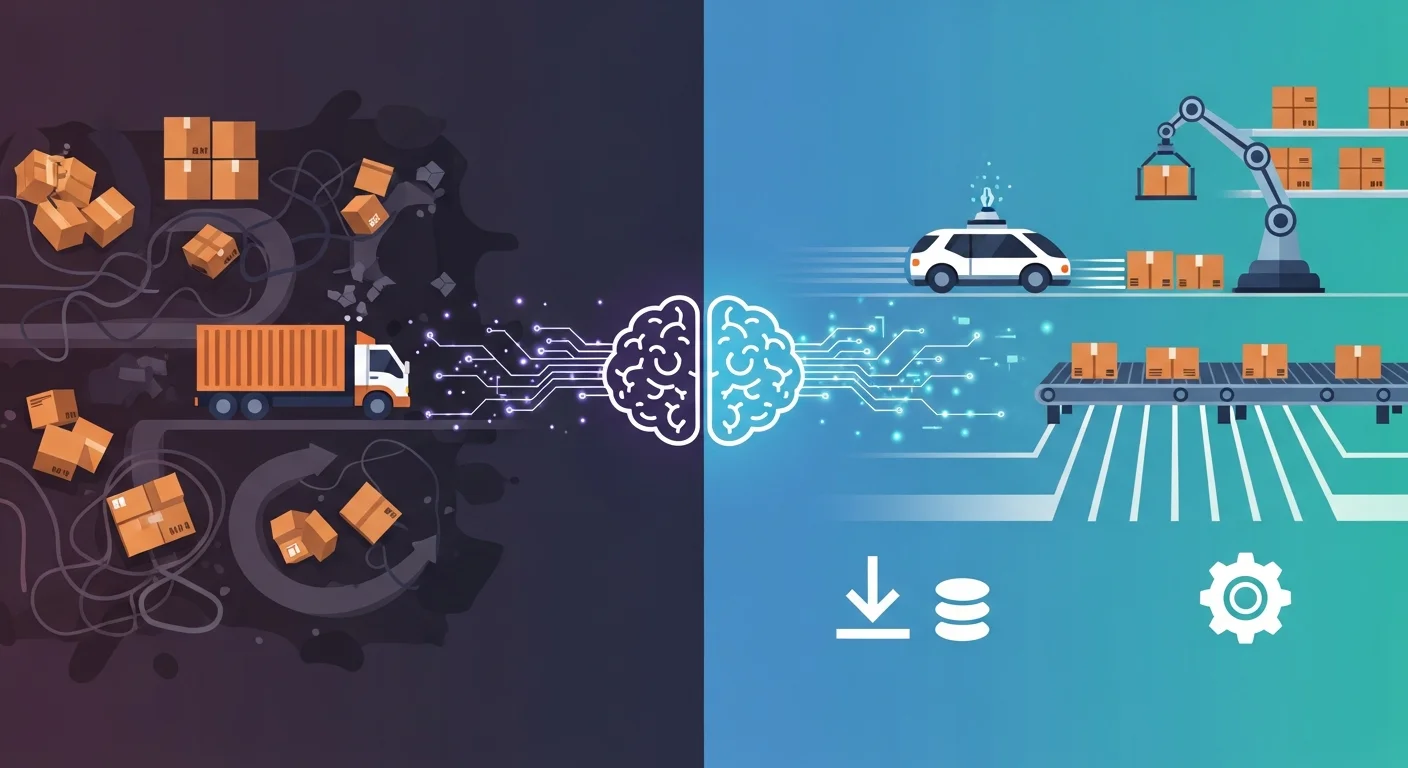

物流AIがもたらす最大のメリットは、直接的なコスト削減と生産性の劇的な向上にあります。これまでベテランの経験と勘に頼っていた配車計画や配送ルートの策定は、AIが膨大なデータを分析することで自動化・最適化されます。これにより、最短・最効率のルートが導き出され、燃料費や人件費といった変動費を大幅に圧縮できます。また、倉庫内ではAIによる需要予測で過剰在庫や欠品を防ぎ、自動ピッキングロボットが作業効率を向上させます。「2024年問題」で懸念されるリソース不足を解消し、企業の収益性を直接的に高める実用的なソリューションなのです。

物流の「2024年問題」を解決する切り札

物流の「2024年問題」とは、ドライバーの時間外労働規制によって輸送能力が大幅に低下する深刻な課題です。この解決の切り札として、物流AIの導入が急務とされています。AIは、交通状況や荷物の量をリアルタイムで分析し、最適な配送ルートを瞬時に算出。これにより、ドライバーの拘束時間を最小限に抑え、燃料コストも削減します。

さらに、倉庫内では需要予測に基づく在庫管理や、ロボットによるピッキング作業の自動化を実現。トラックの積載率を最大化する「積み付け計画」もAIが得意とする分野です。このように、人の経験や勘に頼っていた業務をデータに基づいて最適化することで、限られたリソースで輸送効率を最大化し、2024年問題を乗り越える原動力となるのです。

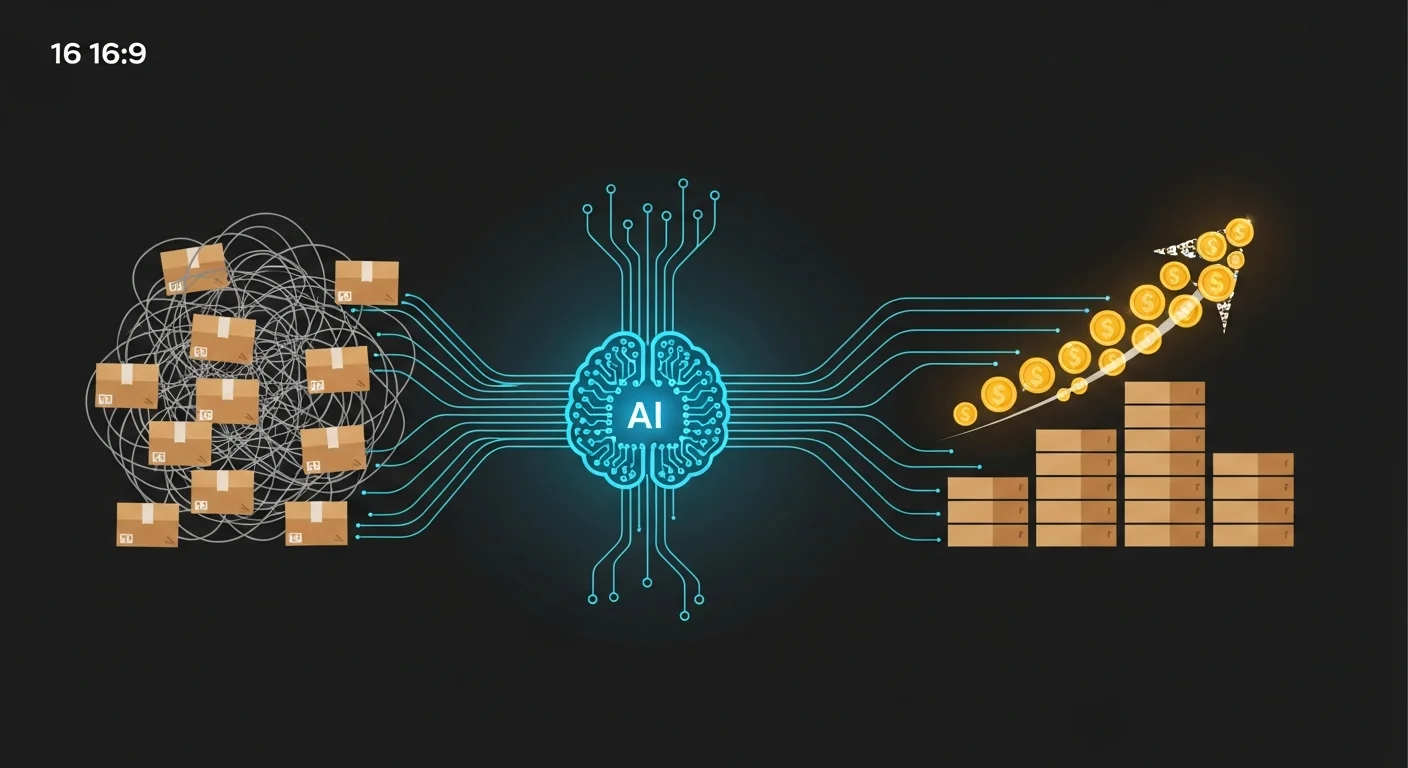

データ活用で生まれる新たなビジネスチャンス

物流AIの真価は、単なる業務効率化にとどまりません。これまで活用が難しかった輸配送データや在庫データをAIで解析することで、新たな収益源を生み出せるからです。例えば、過去の出荷実績と天候、季節イベントを組み合わせ、高精度な需要予測を実現。これにより、過剰在庫や販売機会の損失といった長年の課題を解決します。さらに、リアルタイムの需給バランスに応じて輸送料金を変動させるダイナミックプライシングを導入すれば、収益性を最大化できます。このように、データを「資産」として活用することで、新たな物流サービスを創出するビジネスチャンスが生まれるのです。

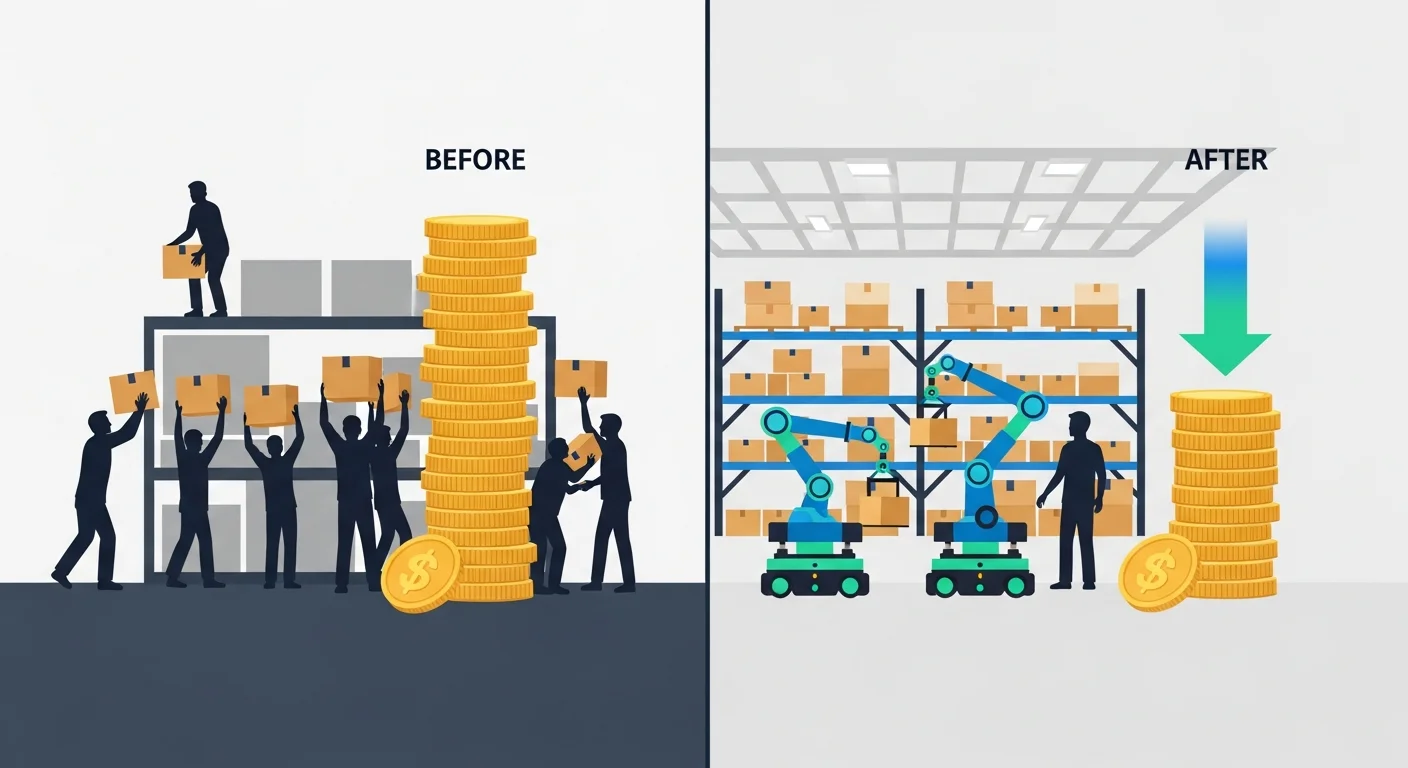

理由1:業務自動化・効率化による人件費と作業コストの削減

企業の成長を阻む要因の一つに、人件費や日々の作業コストの増大が挙げられます。このセクションでは、業務の自動化と効率化が、いかにしてこれらのコストを劇的に削減するのかを具体的に解説します。これまで手作業で行っていた定型業務をシステムに任せることで、人的リソースを最適化し、事業全体の生産性向上に繋げる方法を見ていきましょう。

定型業務の自動化で人件費を直接削減

データ入力、請求書発行、勤怠データの集計といった定型業務は、多くの企業で人件費の大部分を占めています。特に、経理や人事といったバックオフィス部門では、これらの手作業が長時間労働や残業の主な原因となっています。

RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、これまで人間が数時間かけて行っていたデータ転記や集計作業を、ソフトウェアロボットが24時間365日、正確に代行します。これにより、残業代を直接的に削減できるだけでなく、従業員をより付加価値の高いコア業務へ再配置することが可能になります。結果として、組織全体の生産性を向上させつつ、人件費という固定費を効果的に圧縮できるのです。

作業時間短縮がもたらす残業コストの削減

多くの企業において、日報や月次報告書の作成、複数システムへのデータ入力といった定型業務が残業の主な原因となっています。特に月末に作業が集中し、担当者が深夜まで対応するケースも散見されます。しかし、RPAなどの自動化ツールを導入すれば、これらの手作業をシステムに代替可能です。例えば、これまで担当者が毎日1時間かけていたレポート作成が自動化されれば、月20時間以上の工数を削減できます。この積み重ねが、従業員1人あたり月数万円の残業コスト削減に直結するのです。作業時間の短縮は、単なる業務効率化にとどまらず、企業の収益を直接改善する強力な経営改善策と言えるでしょう。

人的ミス防止で無駄な修正コストをなくす

手作業でのデータ入力や確認作業は、どれだけ注意を払ってもヒューマンエラーをゼロにすることは困難です。例えば、製造業における受注データの誤入力は、誤った製品の生産や発送に直結し、再生産や返品対応といった無駄な修正コストを発生させます。また、在庫管理での数え間違いは、欠品による販売機会の損失や過剰在庫の原因となります。

RPA(Robotic Process Automation)などのツールを導入し、注文書のデータを基幹システムへ自動入力する仕組みを構築すれば、こうした入力ミスを根本的に排除できます。ミスがなくなることで、これまで原因究明や手戻り作業に費やしていた従業員の時間と人件費が削減され、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。

理由2:高精度な需要予測と在庫最適化によるキャッシュフロー改善

企業の成長を妨げる大きな要因の一つに、不適切な在庫管理があります。過剰在庫は保管コストを増大させ、資金を圧迫する一方、欠品は販売機会の損失に直結します。本セクションでは、勘や経験に頼らない高精度な需要予測が、いかにして無駄のない在庫最適化を実現し、企業の生命線であるキャッシュフローを劇的に改善するのか、その具体的な仕組みを詳しく解説します。

過剰在庫を削減し不要な支出をカット

従来の勘と経験に頼った発注では、需要の変動に対応できず過剰在庫を抱えがちです。倉庫に眠る「死に筋在庫」は、利益を生まないばかりか、在庫保管コストや管理費、品質劣化による廃棄ロスといった不要な支出を発生させ、キャッシュフローを圧迫する大きな要因となります。

高精度な需要予測システムを導入することで、季節変動やトレンドといった複雑な要因を的確に捉え、「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」仕入れる体制を構築できます。これにより、無駄な在庫を徹底的に削減し、倉庫スペースや管理費用といった固定費を大幅にカット。健全なキャッシュフローを生み出し、企業の成長を加速させます。

欠品を防ぎ販売機会の損失を最小化

欠品は、単に目の前の売上を逃すだけでなく、顧客が競合他社へ流出する原因となり、将来にわたる販売機会の損失に直結します。特に、SNSでの話題化やメディア露出による突発的な需要変動は、従来の経験則だけでは予測が困難です。AIを活用した高精度な需要予測は、過去の販売実績に加え、天候・イベント・SNSトレンドといった多様な外部要因も分析します。これにより、欠品リスクを事前に察知し、SKUごとに最適な安全在庫を維持しながら、適切なタイミングでの発注が可能になります。結果として、顧客満足度を損なうことなく、機会損失を最小限に抑えることができるのです。

在庫管理コストと廃棄ロスを同時に削減

従来の勘や経験に頼った発注は、過剰在庫によるコスト増と、売れ残りによる廃棄ロスという二重の課題を生みがちです。特に賞味期限のある食品業界や、トレンドの移り変わりが激しいアパレル業界では、この問題がキャッシュフローを直接圧迫します。

高精度な需要予測は、AIが過去の販売実績や天候、季節イベントなどの複合的な要素を分析し、未来の需要を正確に予測します。これにより、「必要なものを、必要な時に、必要なだけ」仕入れる適正在庫の維持が可能になります。結果として、倉庫費用や管理⼈件費といった在庫管理コストと、商品価値が失われることによる廃棄ロスを同時に削減し、企業の利益を最大化します。

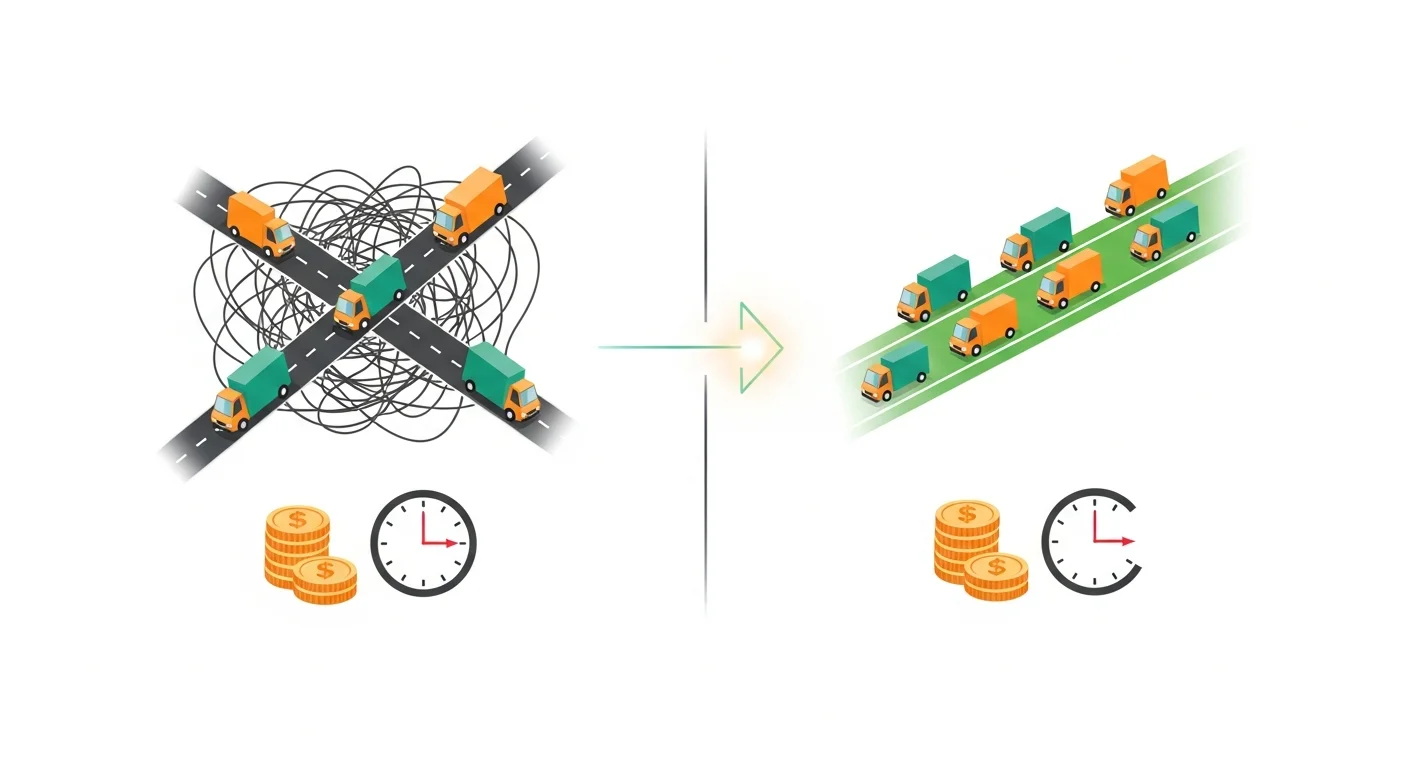

理由3:配送ルートの最適化による輸送コストと時間の圧縮

日々の配送業務において、輸送コストと配送時間は、ビジネスの収益性を左右する重要な要素です。AIなどを活用した配送ルートの最適化は、これらの課題を解決する強力な手段となります。交通状況や荷物の量などをリアルタイムで分析し、最も効率的なルートを算出することで、燃料費などのコストを大幅に削減し、リードタイムを短縮することが可能です。本セクションでは、この最適化がもたらす具体的な効果について詳しく見ていきましょう。

リアルタイム交通情報で渋滞や遅延を回避

従来のルート計画では、当日の突発的な事故や工事による渋滞までは予測できません。これにより、納品時間の遅延や、アイドリングによる燃料コストの増大といった問題が発生していました。

しかし、動態管理システムなどが提供するリアルタイムの交通情報を活用すれば、この課題を解決できます。システムは渋滞や交通規制をリアルタイムで検知し、AIが瞬時に最適な迂回ルートを再計算してドライバーに指示します。これにより、ドライバーの経験則に頼ることなく、データに基づいた効率的な運行が可能となり、顧客満足度の向上と輸送コストの圧縮を両立させることができます。

最短ルートの自動算出で燃料費を大幅に削減

ベテランドライバーの経験や勘に頼ったルート作成は、非効率な走行を生み、燃料費を圧迫する大きな要因です。また、地図上の最短距離が、実際の道路状況を反映した最適ルートとは限りません。

配送ルート最適化システムは、AIがリアルタイムの交通情報や天候、車両の積載量、納品先の時間指定といった複雑な制約条件を瞬時に考慮。これにより、無駄な走行距離やアイドリング時間を徹底的に削減し、常に最も効率的な走行ルートを自動で算出します。結果として、高騰し続ける燃料費を大幅に削減し、企業の利益向上に直接貢献します。

配送計画の作成時間を短縮し人件費を圧縮

従来の配送計画は、ベテラン担当者の経験と勘に依存しがちで、属人化が大きな課題でした。Excelや地図を使い、配送先の制約条件を考慮しながら手作業で組むため、計画作成だけで数時間を要することも珍しくありません。

配送ルート最適化システムを導入すれば、これらの作業を自動化し、数時間かかっていた計画作成をわずか数分に短縮できます。これにより、担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できるだけでなく、急な配送依頼にも迅速に対応可能です。結果として、計画作成にかかる人件費や残業代を大幅に削減し、同時に属人化からの脱却を実現します。

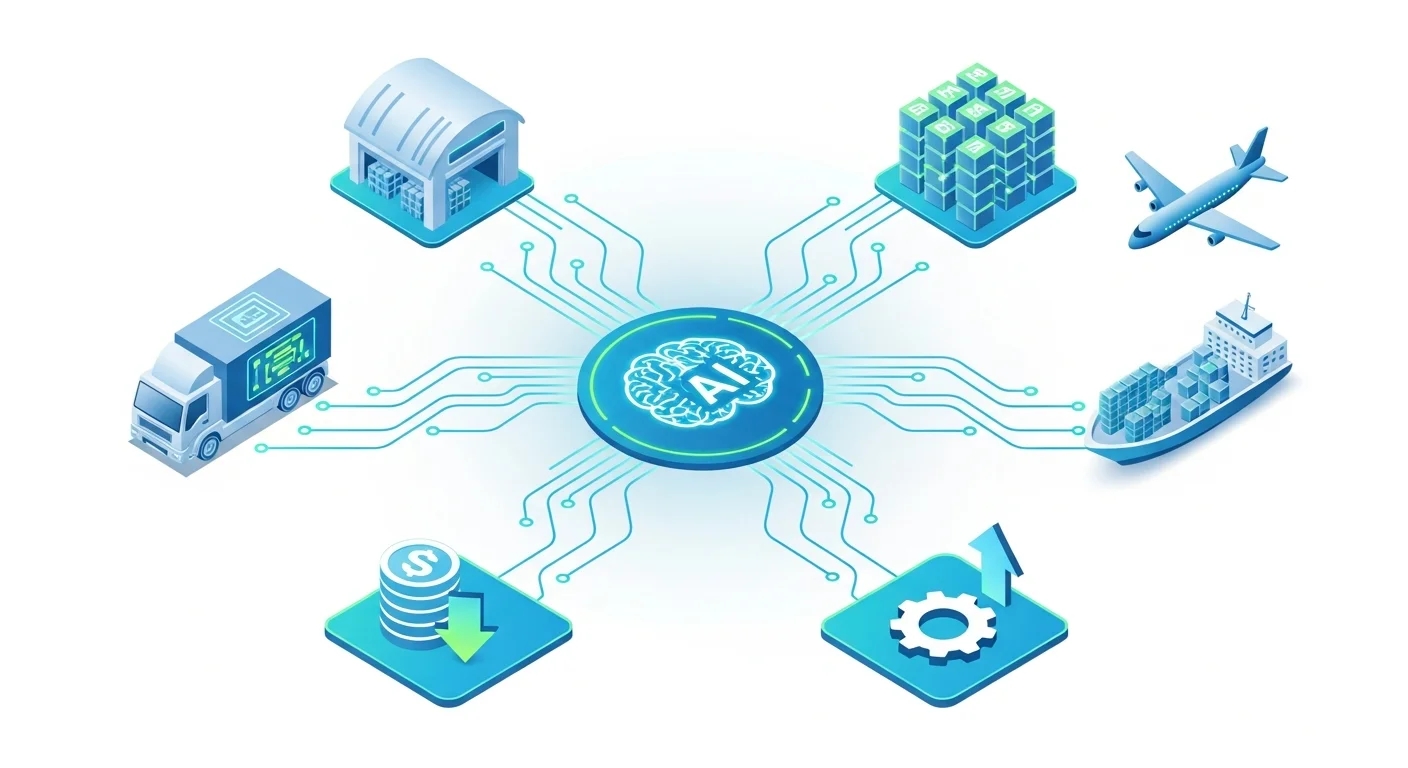

物流AIの具体的な活用事例と導入効果

物流業界では、人手不足や複雑化するニーズへの対応策として物流AIの導入が加速しています。本セクションでは、AIが具体的にどのようなシーンで活用されているのか、実際の活用事例を詳しくご紹介します。さらに、配送ルートの最適化によるコスト削減や需要予測の精度向上など、AI導入がもたらす具体的な効果についても分かりやすく解説していきます。

AIによる倉庫内作業の自動化と省人化

倉庫内作業は、人手不足と熟練作業員への依存が深刻な課題です。AIはこの課題に対し、ピッキングや検品といった作業を自動化することで大きな効果を発揮します。例えば、自律走行搬送ロボット(AMR)は、AIが最適な搬送ルートをリアルタイムで算出し、膨大な商品の中から必要なものをピッキング作業者の元へ自動で届けます。これにより、作業者の歩行時間や商品を探す手間を大幅に削減できます。さらに、AI画像認識による検品システムは、目視では見逃しがちなミスを防ぎ、品質を安定させます。これらの技術は、24時間365日の稼働も可能にし、深刻化する人手不足の解決策として注目されています。

最適な配送ルートの自動算出でコスト削減

物流業界では、ベテランドライバーの経験と勘に頼ったルート作成が主流であり、配送品質の属人化が長年の課題でした。

物流AIは、リアルタイムの交通情報や天候、各配送先の時間指定、車両の積載率といった膨大な変数を瞬時に分析し、最適な配送ルートを自動で算出します。これにより、無駄な走行距離や待機時間を徹底的に排除。人間の経験だけでは導き出せない効率的なルートが計画できるため、燃料費や人件費といった配送コストの大幅な削減に直結します。新人ドライバーでもベテランと同等以上の効率で配送業務を遂行できる点も大きなメリットです。

AIの需要予測で実現する在庫の最適化

物流業界では、担当者の経験と勘に頼った需要予測が過剰在庫や欠品といった機会損失を招く大きな課題でした。AIによる需要予測は、過去の販売実績に加え、天候、競合の動向、SNSのトレンドといった多様な外部要因をリアルタイムで分析します。これにより、これまで困難だった突発的な需要変動にも対応した高精度な予測が可能になります。予測データに基づき最適な発注量を自動で算出することで、在庫を常に適正なレベルに維持。保管コストや廃棄ロスを大幅に削減し、キャッシュフローの改善と販売機会の最大化を同時に実現します。

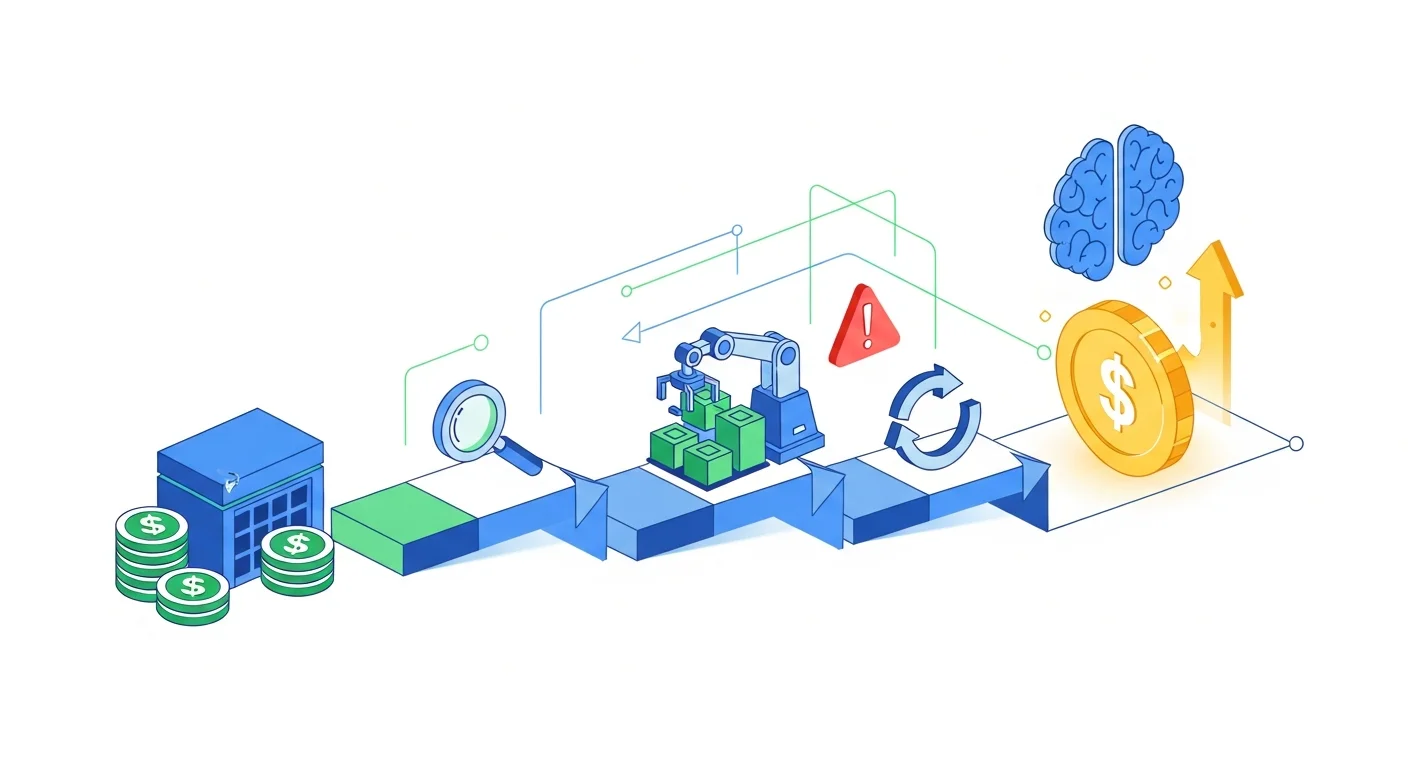

投資対効果を最大化するための導入ステップと注意点

新たなツールや施策の導入において、投資対効果(ROI)は成功を測る最も重要な指標です。しかし、計画や準備が不十分なまま進めてしまい、期待した成果を得られないケースは少なくありません。このセクションでは、ROIを最大化するための具体的な導入ステップを解説するとともに、見落としがちな注意点を詳しくご紹介します。着実な成果を出すための道筋を学びましょう。

導入前に目的と現状課題を明確にする

投資対効果を最大化するための最初のステップは、導入目的と現状課題の明確化です。「業務を効率化したい」のような漠然とした動機では、導入自体が目的化し、期待した成果を得られずに終わるケースが少なくありません。まずは「リード獲得単価を15%削減する」「顧客解約率を5%改善する」など、具体的な数値目標(KPI)を定めましょう。その上で、「顧客情報が部門間で分散・属人化している」「手作業によるデータ入力が営業活動を圧迫している」といった、目標達成を阻害するボトルネックを洗い出します。この土台があって初めて、自社に最適なツール選定や導入後の効果測定が可能になります。

スモールスタートで実行し効果を検証する

新しいツールや施策を導入する際は、いきなり全社展開するのではなく、まずは限定的な範囲で始めるスモールスタートが不可欠です。例えば、特定の部署や一部の店舗、期間限定のパイロット導入から始めることで、リスクを最小限に抑えつつ実践的なデータを収集できます。最も重要なのは、導入前にKPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、効果を定量的に測定することです。業務工数の削減率やリード獲得単価などのデータを基に、投資対効果(ROI)を客観的に評価しましょう。この検証結果が、本格導入の可否を判断し、成功確度を高めるための強力な根拠となります。

導入後に陥りがちな失敗と3つの回避策

高価なツールを導入しても、導入自体がゴールとなり形骸化してしまうケースは後を絶ちません。この失敗を避けるための回避策は3つです。

- スモールスタートで成功体験を積む: 全社一斉導入ではなく、特定の部門やチームで始め、小さな成功事例を作りましょう。その効果を社内に共有することで、現場のモチベーションを高め、利用を促進します。

- 運用ルールの明確化と継続的なサポート: 「誰が・いつ・何を入力するのか」というルールを徹底し、形骸化を防ぎます。また、導入時だけでなく定期的な勉強会や相談窓口を設け、現場の不安を解消する体制が不可欠です。

- KPIの設定と定期的な効果測定: 「商談化率〇%向上」など、導入前に具体的な数値目標を設定します。定期的に効果をレポーティングし、投資対効果を可視化することで、改善サイクルを回し続けることができます。

まとめ

本記事では、物流AIが高い投資対効果を生み出し「儲かる」とされる3つの理由を解説しました。AIは、①業務自動化による人件費・作業コストの削減、②高精度な需要予測による在庫最適化、③配送ルート最適化による輸送コスト圧縮を同時に実現します。これらは物流業界が抱える課題を直接解決し、企業のキャッシュフローを劇的に改善する力を持っています。競争優位性を確立するため、自社の課題を洗い出し、物流AI導入の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。