そもそも物流DXとは?今、求められる背景

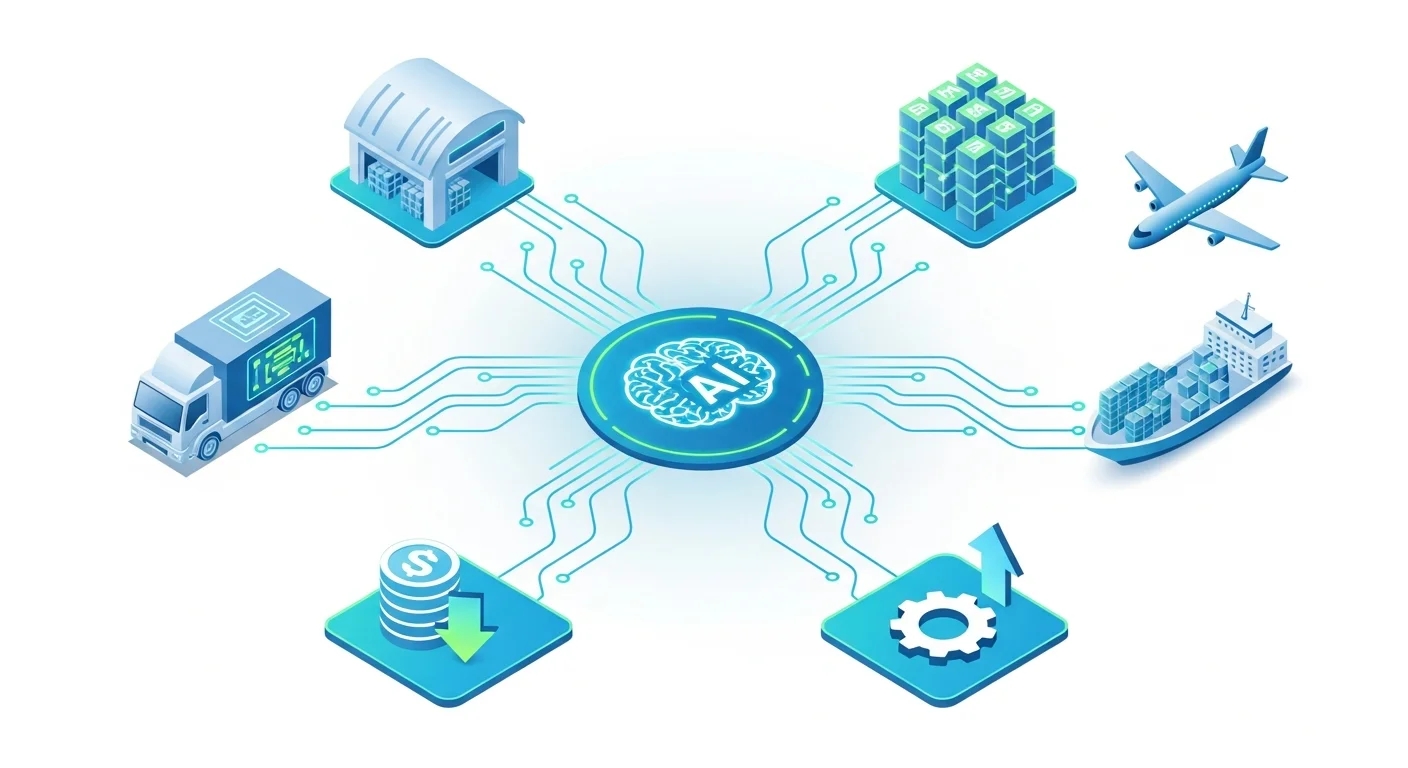

近年、物流業界で注目される物流DX。これは、AIやIoTといったデジタル技術を活用し、従来の物流プロセスを根本から変革する取り組みを指します。本セクションでは、物流DXの基本的な意味合いと、深刻化する人手不足や2024年問題といった、今まさにDX化が急がれる社会的な背景について詳しく解説します。

物流DXとは?単なるIT化との違い

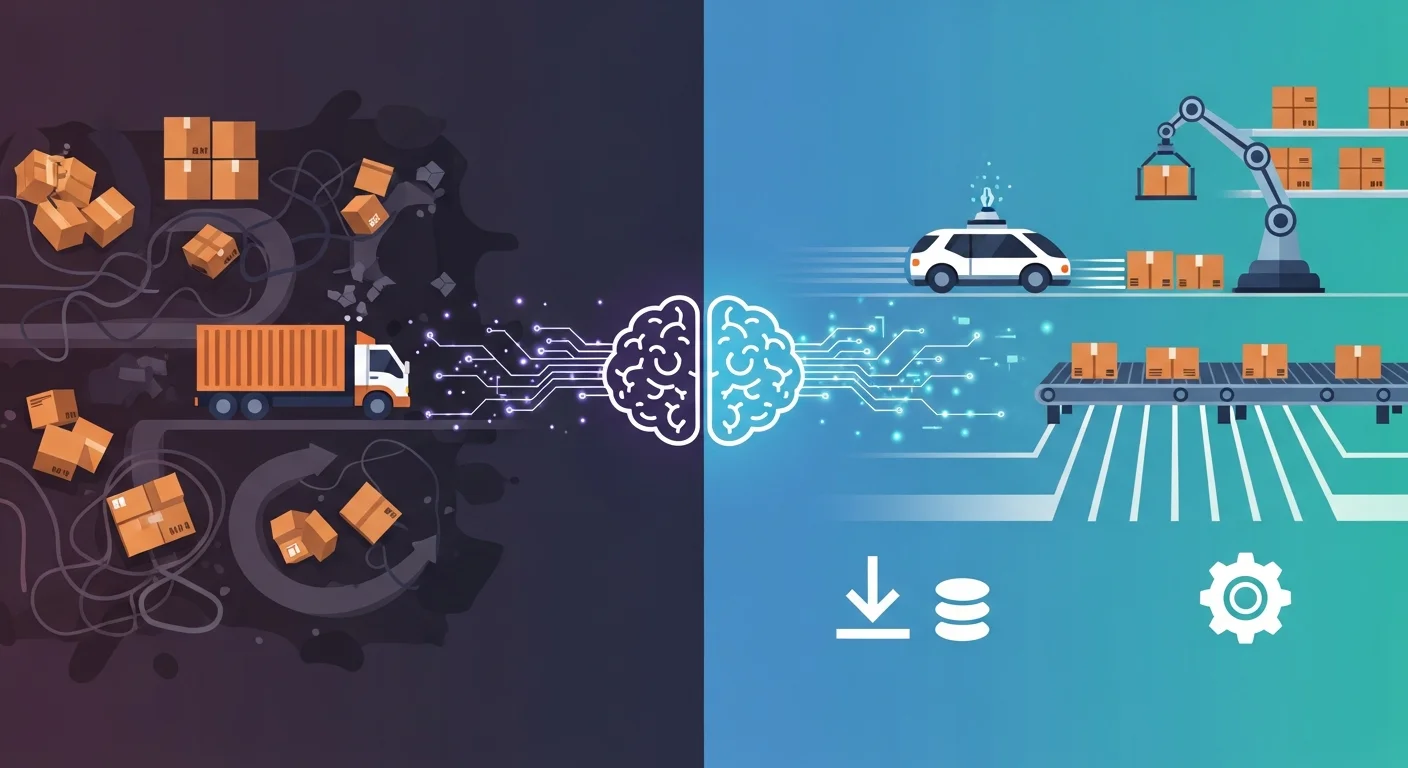

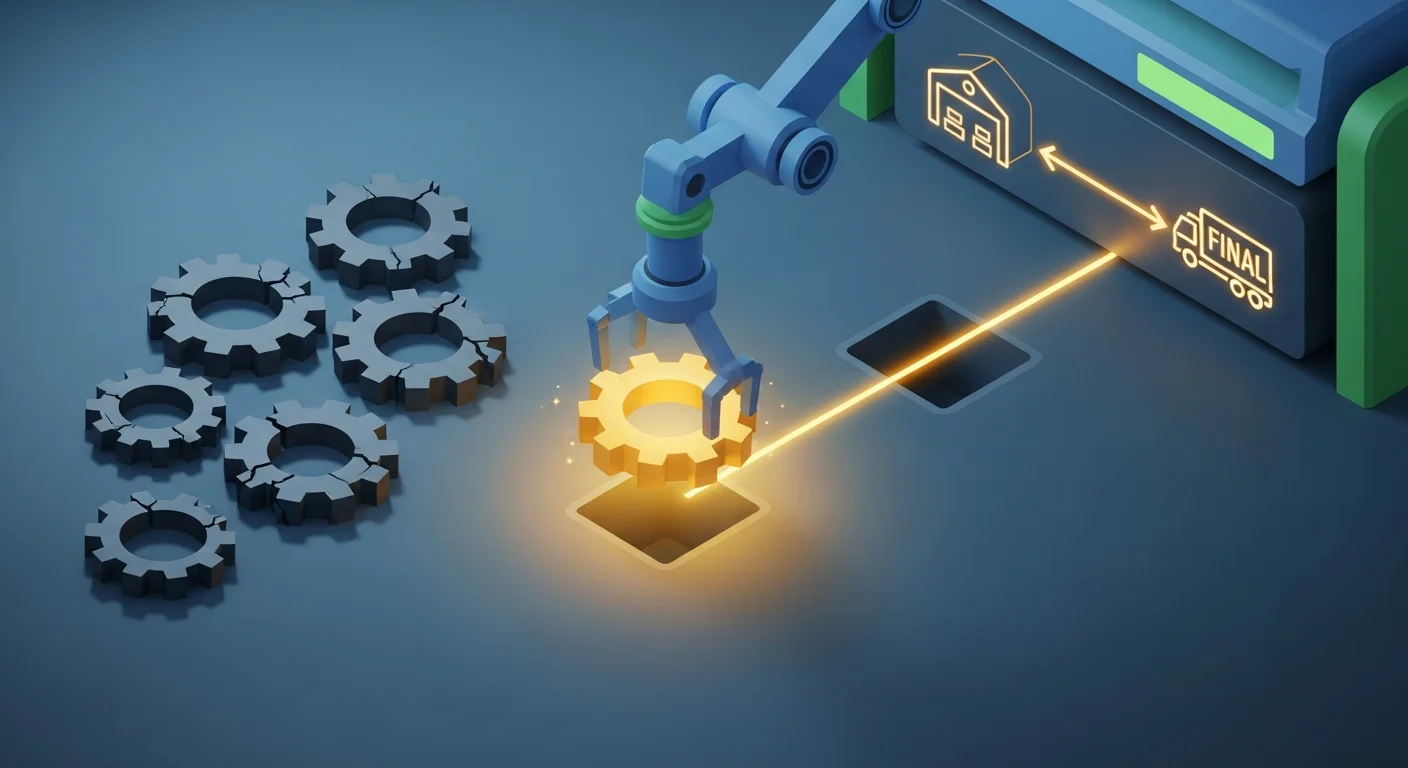

物流DXとは、AIやIoTなどのデジタル技術を駆使し、物流業務のプロセスやビジネスモデルそのものを根本から変革することです。単に伝票を電子化したり、管理システムを導入したりする「IT化」とは目的が異なります。

IT化が個々の業務の効率化という「守り」の改善であるのに対し、物流DXはサプライチェーン全体のデータを連携・分析し、新たな顧客価値を創造する「攻め」の戦略です。例えば、WMS(倉庫管理システム)の導入はIT化ですが、蓄積されたデータをAIで分析して高精度な需要予測を行い、最適な在庫配置や配送計画を自動化するのがDXです。これにより、「2024年問題」や深刻な人手不足といった業界の構造的課題を解決に導きます。

深刻化する人手不足と「2024年問題」

物流業界は、ドライバーの高齢化などを背景とした慢性的な人手不足に直面しています。この状況をさらに深刻化させるのが、「2024年問題」です。これは働き方改革関連法により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されることで生じる諸問題の総称です。ドライバー一人あたりの輸送能力が低下し、日本の物流が滞る「物流クライシス」も懸念されています。従来の長時間労働に依存した体制では事業継続が困難になるため、倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システム(TMS)といったデジタル技術を駆使し、業務プロセス全体を効率化する物流DXの推進が不可欠となっているのです。

EC市場の拡大と消費者ニーズの多様化

近年のEC市場の急拡大は、物流業界に大きな変革を迫っています。物流量が爆発的に増加しただけでなく、消費者は「当日・翌日配送」や「送料無料」を当たり前と捉えるようになりました。さらに、置き配やコンビニ受け取りといった受け取り方法の多様化も進み、物流オペレーションは複雑化の一途をたどっています。これにより、現場では小ロット・多品種のピッキング作業が増加し、人手不足と相まって誤出荷や配送遅延のリスクが深刻化しています。こうした複雑なニーズに人手だけで対応するのは限界があり、倉庫管理システム(WMS)による在庫管理の最適化や、輸配送管理システム(TMS)による配送ルートの自動化といった物流DXが不可欠なのです。

成功事例に共通するコスト削減・効率化の3つの秘訣

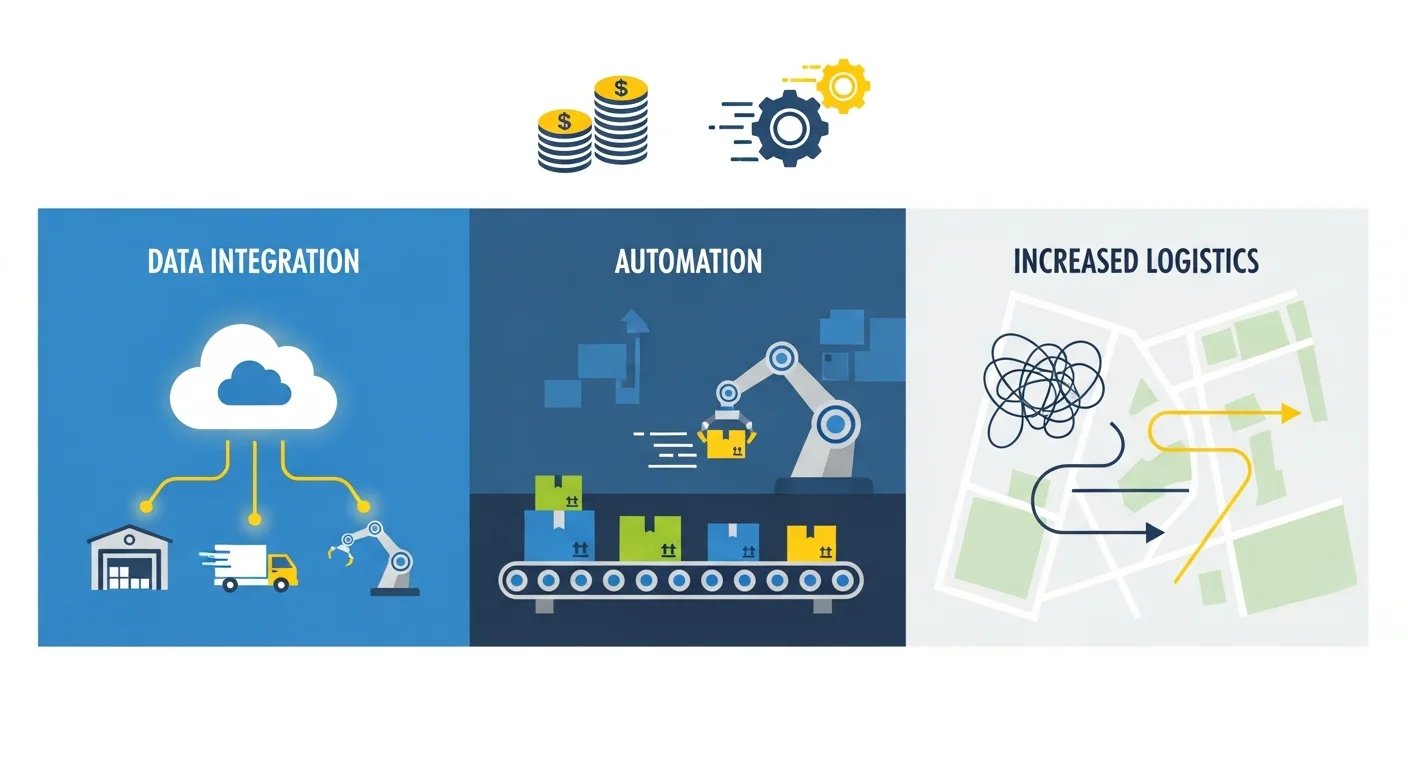

コスト削減や業務効率化は、企業の成長に欠かせない重要な課題です。しかし、やみくもな取り組みではなかなか成果に繋がりません。実は、成功している企業には共通するアプローチがありました。本セクションでは、具体的な成功事例を分析し、そこから導き出された「コストを削減し、業務を効率化するための3つの秘訣」を詳しく解説します。

業務プロセスを可視化し、ボトルネックを特定

コスト削減と効率化の第一歩は、業務プロセスを正確に可視化することから始まります。多くの企業では業務が属人化し、どこに無駄が潜んでいるのか把握できていません。まずはフローチャートなどを用いて、業務の開始から完了までの流れ、各工程の担当者、所要時間をすべて書き出しましょう。

例えば、製造業であれば「特定の検査工程での待ち時間」、IT業界であれば「開発とテスト間の承認プロセスの遅延」といった、業務全体の流れを滞らせるボトルネックが浮き彫りになります。このように客観的なデータに基づいて非効率な部分を特定することで、勘や経験に頼らない、的確な改善アクションへとつなげることが可能になります。

ITツール活用による定型業務の徹底的な自動化

コスト削減に成功している企業は、請求書処理やデータ入力、日報作成といった定型業務をITツールで徹底的に自動化しています。特に有効なのが、RPA(Robotic Process Automation)の導入です。例えば、これまで手作業で行っていた請求書データを会計ソフトへ転記する作業をRPAに任せることで、担当者は最終確認のみに。これにより、ヒューマンエラーを防ぎつつ、月数十時間の工数削減を実現した事例は少なくありません。重要なのは「この作業は人がやるべきか?」と常に問い直し、単純作業から従業員を解放することです。創出された時間で、従業員はより付加価値の高い企画や分析業務に集中でき、組織全体の生産性を飛躍的に高めることができます。

データに基づく効果測定と継続的な改善サイクル

成功企業は、勘や経験だけに頼らずデータに基づく客観的な効果測定を徹底しています。例えば、マーケティング施策では広告ごとの顧客獲得単価(CPA)を、製造現場では工程ごとの生産性を正確に数値で把握します。これにより、どの業務プロセスに無駄やボトルネックが存在するかが明確になります。

重要なのは、分析で終わらせず「Plan(計画)-Do(実行)-Check(評価)-Action(改善)」のPDCAサイクルを高速で回し続けることです。効果の薄い施策は素早く見直し、成果の出ている領域へリソースを集中投下する。この地道な改善の繰り返しこそが、継続的なコスト削減と業務効率化を実現する鍵となります。

【コスト削減の最新事例】倉庫業務の自動化・省人化

人手不足や物流コストの高騰に直面する中、コスト削減は多くの企業にとって喫緊の課題です。その強力な解決策として、倉庫業務の自動化・省人化に注目が集まっています。本セクションでは、ロボットや最新システムを導入し、劇的な業務効率化とコスト削減を実現した企業の最新事例を具体的に解説します。

搬送・ピッキングロボット導入による人件費削減事例

EC需要の拡大に伴い、多くの物流倉庫では人手不足と人件費の高騰が深刻な課題です。特に、広大な倉庫内を歩き回る「歩行時間」が作業効率を低下させる大きな要因でした。あるEC物流センターではGTP(Goods to Person)型ピッキングロボットを導入。ロボットが商品棚を作業者の元まで自動で搬送することで、人が歩く必要がなくなりました。結果、ピッキング作業の生産性が約3倍に向上し、従来10人で行っていた作業を4人で完遂可能に。これにより、月間の人件費を約60%削減することに成功しました。ロボットは24時間稼働できるため、夜間シフトの省人化も実現し、採用コストや教育コストの削減にも繋がっています。

在庫管理システム(WMS)刷新で実現する業務効率化

古い在庫管理システム(WMS)やExcelでの管理は、業務の属人化やヒューマンエラーを招く温床となりがちです。最新のWMSへ刷新することで、これらの課題を解決し、業務を大幅に効率化できます。例えば、ハンディターミナルやタブレットを導入すれば、誰でも正確なピッキングや検品が可能になり、ミスの削減と新人教育コストの圧縮が実現します。さらに、リアルタイムでの在庫可視化により、欠品や過剰在庫を防ぎ、発注精度も向上。データに基づいた最適な人員配置も可能になり、倉庫全体の生産性を高め、コスト削減に直結します。

AI需要予測で過剰在庫コストを圧縮した成功事例

あるアパレル企業では、季節やトレンドの変動が激しく、従来の勘と経験に頼った発注では過剰在庫が経営を圧迫していました。そこで導入したのが、AIによる需要予測システムです。過去の販売実績や気象データ、SNSのトレンドといった膨大な情報をAIが分析し、商品ごとに高精度な需要を予測。これにより、データに基づいた客観的で最適な発注が可能になりました。結果として、不要な在庫を約30%削減し、保管コストとセールによる損失を大幅に圧縮。同時に欠品率も改善し、販売機会損失を防ぐことにも成功した事例です。

【業務効率化の最新事例】AIによる配送ルート最適化

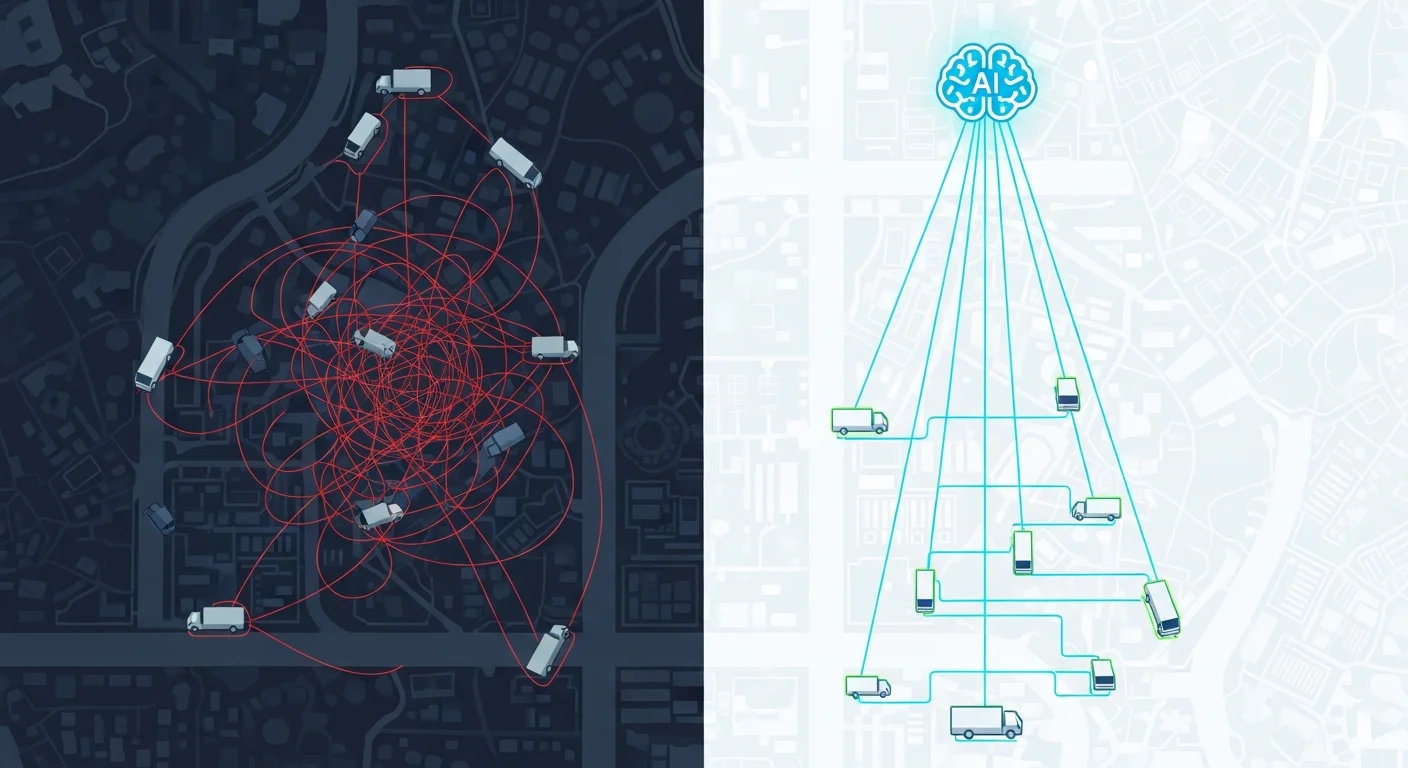

物流業界が抱える「配送の非効率」という長年の課題を、AI技術が解決へと導いています。複雑な条件を考慮した最適な配送計画を瞬時に導き出すAIによる配送ルート最適化は、まさに業務効率化の切り札です。本セクションでは、その具体的な最新事例を取り上げ、コスト削減や配送時間短縮といった導入効果を詳しく解説します。

配送コストの大幅削減とリードタイム短縮

AIによる配送ルート最適化は、配送コストの大幅な削減とリードタイムの短縮を同時に実現します。従来、ベテランドライバーの経験と勘に依存していたルート計画は属人化し、交通渋滞や急な配送依頼に対応しきれないという課題がありました。AIは、リアルタイムの交通情報、車両の積載量、配達時間指定といった膨大なデータを瞬時に分析し、最適な配送順序とルートを自動で算出します。これにより、総走行距離と燃料費の削減に直結し、物流業界が直面する「2024年問題」の一因である長時間労働の是正にも繋がります。結果として、迅速な配送が顧客満足度を向上させ、企業の競争力を高める一手となるのです。

リアルタイム交通情報を加味した最適ルート

従来のルート計画では、出発後の突発的な渋滞や事故に対応できず、遅延や燃料費の増加が大きな課題でした。AIを活用した最新のシステムは、GPSやVICSからリアルタイムの交通情報を常時取得し、ルート計画に反映させます。

これにより、予期せぬ渋滞が発生した場合でも、AIが自動で最適な迂回ルートを再計算し、ドライバーの端末へ即座に通知。ドライバーは経験や勘に頼ることなく、常に最短時間で目的地に到着できます。この機能は、配送時間の大幅な短縮と燃料費の削減に直結するだけでなく、顧客へ正確な到着予定時刻(ETA)を提示できるため、顧客満足度の向上にも大きく貢献します。

AI導入で属人化から脱却した成功事例

従来の配送計画は、ベテランドライバーの経験と勘に頼る「属人化」が大きな課題でした。担当者によって配送効率にばらつきが生じ、急な欠員が出た際には配送遅延が頻発していました。

ある物流企業では、この問題を解決するためにAI搭載の配送ルート最適化システムを導入。リアルタイムの交通状況や納品先の時間指定、車両の積載率といった複雑な条件をAIが瞬時に計算し、誰でも最適なルートを計画できる仕組みを構築しました。

その結果、配送時間を平均15%短縮し、燃料コストも大幅に削減。新人ドライバーでもベテランと同等以上のパフォーマンスを発揮できるようになり、組織全体の業務平準化と生産性向上を実現しました。

物流DX導入を成功に導く具体的な進め方

物流DXを導入したいと考えていても、「何から手をつければいいのか分からない」と悩んでいませんか?このセクションでは、物流DX導入を成功に導くための具体的なステップを、順を追って分かりやすく解説します。現状の課題分析からソリューションの選定、導入後の効果測定まで、失敗しないための明確なロードマップを提示しますので、ぜひ参考にしてください。

現状の業務を可視化し課題を明確にする

物流DX成功の第一歩は、現状の業務を正確に把握することから始まります。まずは、入庫からピッキング、検品、梱包、出庫に至るまでの一連の業務フローを詳細に書き出しましょう。各工程の作業時間、人員配置、そして「手書き伝票での管理」や「電話・FAXでの連絡」といったアナログな業務を洗い出すことが重要です。これにより、「どの作業がボトルネックになっているか」「どの業務が特定の担当者に依存し属人化しているか」といった課題が浮き彫りになります。この客観的な分析を通じて、DXで解決すべき優先課題を明確にすることが、効果的なシステム導入の鍵となります。

DX化の目的を定め最適なツールを選定する

物流DX化を成功させる第一歩は、自社の課題を明確にし、具体的な目的を定めることです。「人手不足を解消したい」といった漠然とした目標ではなく、「倉庫管理システム(WMS)でピッキング作業を30%効率化する」「配送ルートの最適化で燃料費を15%削減する」など、具体的な数値目標を設定しましょう。特に「2024年問題」への対応として、ドライバーの労働時間管理は喫緊の課題です。目的が明確であれば、自社に必要な機能が絞り込まれ、多機能な高額ツールに惑わされることなく、費用対効果の高いツール選定が可能になります。

スモールスタートで導入し効果検証を重ねる

物流DXを一度に全社展開するのは、多大なコストと現場の混乱を招くリスクがあります。成功の鍵は、特定の倉庫や特定の工程(例:ピッキング作業、配車計画)に絞ってスモールスタートで始めることです。これにより、初期投資を抑え、現場の抵抗感を和らげながら導入を進められます。

導入後は、「作業時間短縮率」や「誤出荷率の削減」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、必ず効果検証を行いましょう。データに基づいてPDCAサイクルを回し、改善を重ねることで、自社に最適なDXの形を見つけ出せます。この小さな成功体験の積み重ねが、最終的に投資対効果(ROI)を最大化し、全社的なDX展開を成功に導きます。

失敗しないために押さえておきたいツール選定のポイント

せっかく高機能なツールを導入しても、「使いこなせない」「期待した効果が出ない」といった失敗は避けたいものです。このような導入後のミスマッチは、選定段階のチェック不足が原因であることが少なくありません。このセクションでは、数ある選択肢の中から自社に本当に最適なツールを見極めるために、必ず押さえておきたい選定のポイントを具体的に解説します。

解決したい課題と導入目的を明確にする

ツール選定で最初に取り組むべきは、解決したい課題と導入目的の明確化です。「営業活動を効率化したい」といった漠然とした課題ではなく、「誰が」「何の業務で」「どんな問題に」直面しているのかを具体的に洗い出しましょう。例えば、「営業担当者が顧客情報と商談履歴を別々のExcelで管理しており、情報共有に時間がかかっている」といったレベルまで深掘りします。

その上で、「商談化率を15%向上させる」「顧客データの入力時間を30%削減する」といった具体的な数値目標(KPI)を設定することが重要です。目的が明確になることで、数あるツールの中から自社に必要な機能の優先順位が定まり、費用対効果の高い最適なツールを選び抜くための確かな判断軸ができます。

料金体系と費用対効果を見極める

ツールの料金体系は、月額固定からユーザー数に応じた従量課金まで多岐にわたります。表面的な安さだけで選ぶと、初期費用やサポート費用、機能追加オプションなどの隠れたコストで予算を大幅に超えることも少なくありません。特に、利用データ量やアカウント数で費用が変動するプランは、事業拡大に伴いコストが急増するリスクを抱えています。

真の費用対効果を見極めるには、自社の利用状況を予測し、将来の拡張性まで含めた総所有コスト(TCO)で比較検討することが不可欠です。多くのツールが提供する無料トライアルを最大限に活用し、実際の業務でどれだけの工数削減や生産性向上につながるかを具体的に検証しましょう。これが失敗しないための最も確実な方法です。

使いやすさとサポート体制を確認する

高機能なツールを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。特にITに不慣れな従業員が多い場合、操作の複雑さが導入の大きな障壁となります。導入前に必ず無料トライアルやデモを活用し、実際にツールを使用する現場の担当者と一緒に操作感を確かめましょう。直感的に使えるUIか、マニュアルなしでもある程度操作できるかが定着の鍵です。

また、トラブル発生時に業務を止めないためには、迅速で丁寧なサポート体制も不可欠です。問い合わせ方法や対応時間、導入後のオンボーディング支援が充実しているかを確認することで、「導入したのに使われない」という最悪の事態を防げます。

まとめ

本記事では、物流DXによるコスト削減・効率化の秘訣を、最新の成功事例を交えて解説しました。倉庫業務の自動化やAIによる配送ルート最適化など、多くの企業が具体的な成果を上げています。

これらの成功事例に共通するのは、導入目的を明確にし、自社の課題に合ったツールを選定し、段階的に導入を進めている点です。物流DXは一足飛びには実現しません。まずは本記事で紹介したポイントを参考に自社の課題を洗い出し、着実な一歩を踏み出すことが成功への近道となるでしょう。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。