AI物流が注目される背景と物流業界の課題

EC市場の拡大により物流量が増加する一方で、物流業界は深刻な人手不足や2024年問題といった構造的な課題に直面しています。こうした喫緊の課題を解決する切り札として、AI物流への期待が急速に高まっています。本セクションでは、AI物流が注目される背景と、業界が抱える具体的な課題について詳しく解説します。

深刻化する人手不足とドライバーの高齢化

物流業界は、深刻な人手不足という構造的な課題に直面しています。特に、トラックドライバーの有効求人倍率は全産業平均の約2倍と高く、人材確保が極めて困難な状況です。さらに、ドライバーの高齢化も深刻で、就業者の約半数が50歳以上というデータもあります。この背景には、長時間労働や厳しい労働環境があり、若手人材が定着しにくいという問題が存在します。「物流の2024年問題」による労働時間規制の強化は、この状況をさらに加速させ、輸送能力の大幅な低下は避けられません。こうした「物流クライシス」とも呼べる事態を回避するため、省人化や業務効率化を実現するテクノロジーへの期待が高まっています。

EC市場の拡大による小口配送の急増や多様化

インターネット通販の普及に伴い、EC市場は急速に拡大しています。これにより、個人宅向けの小口配送が爆発的に増加し、物流現場は複雑化の一途をたどっています。特に、当日配送や時間帯指定といった顧客ニーズの多様化は、配送計画を複雑にし、非効率な配送ルートや再配達の発生を招きがちです。この状況は、深刻化するドライバー不足や長時間労働問題をさらに悪化させる一因となっています。人手に頼った従来の方法だけでは対応が困難であり、効率的な配送網の構築が喫緊の課題です。

燃料費高騰と物流業界の「2024年問題」

物流業界は、コスト構造と労働環境の両面から大きな課題に直面しています。一つは、世界情勢や円安を背景とした燃料費の高騰です。これにより輸送コストが直接的に増加し、運送事業者の収益を大きく圧迫しています。

さらに深刻なのが、物流の「2024年問題」です。働き方改革関連法の適用により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されました。これにより、ドライバー一人当たりの輸送距離や時間が減少し、物流全体のキャパシティ不足が現実的な脅威となっています。コスト増と輸送力低下という二重苦を克服するためには、配送ルートの最適化や積載率向上といった、抜本的な効率化が不可欠です。

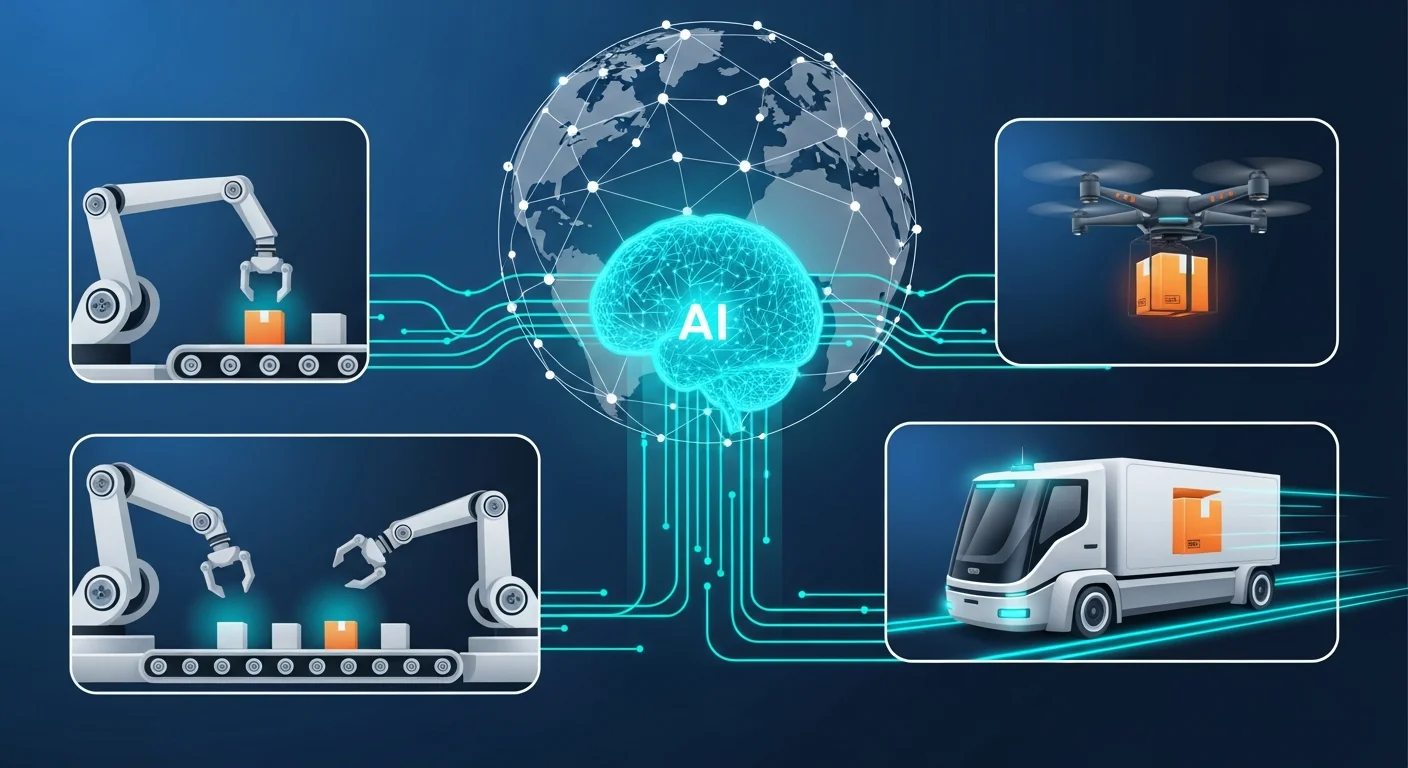

AI物流とは?現場で実現できること

人手不足や「2024年問題」など、物流業界が直面する課題を解決する鍵としてAI物流が注目されています。AI物流とは、人工知能(AI)を活用し、需要予測や在庫管理、配送ルートの最適化などを自動化・高度化する仕組みのことです。本セクションでは、AI物流の基礎知識から、物流の現場で具体的にどのようなことが実現できるのかを、事例を交えてわかりやすく解説します。

AIによる高精度な需要予測と在庫管理の最適化

従来の担当者の経験や勘に頼った需要予測では、欠品や過剰在庫が慢性的な課題でした。AI物流システムは、過去の販売実績に加え、天候、SNSのトレンド、近隣のイベント情報といった多様な外部データをリアルタイムで分析し、人間では捉えきれない複雑な需要変動を予測します。これにより、高精度な需要予測が実現し、それに基づいてSKU(在庫管理単位)ごとに最適な発注量を自動算出します。結果として、欠品による機会損失の削減と、保管コストや廃棄ロスにつながる過剰在庫の圧縮を同時に達成し、サプライチェーン全体の効率化と収益性向上に大きく貢献します。

倉庫内作業の自動化でピッキング・仕分けを効率化

倉庫内作業の中でも、特にピッキングと仕分けは人手不足とヒューマンエラーが深刻な課題です。AI物流では、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)が棚を作業者の元へ運ぶ「Goods to Person(GTP)」方式を導入。これにより、作業員の歩行距離を劇的に削減し、ピッキング作業に集中できる環境を構築します。また、AI画像認識と連携した自動ソーターは、高速かつ正確に商品を仕分け、誤出荷のリスクを大幅に低減します。これらの自動化技術は、熟練度に依存しない安定した品質と生産性を実現し、慢性的な労働力不足を解消する鍵となります。

最適な配送ルートの算出による輸送コストの削減

従来の配送ルート作成は、ベテランドライバーの経験や勘に頼ることが多く、属人化しやすいという課題がありました。AI物流システムは、リアルタイムの交通情報や天候、配送先の時間指定、車両の積載量といった膨大なデータを瞬時に分析し、最適な配送ルートを算出します。

これは、人間には難しい複雑な「組合せ最適化問題」を解くことで実現され、走行距離と時間を最小化。結果として、燃料費や人件費といった輸送コストの大幅な削減につながります。さらに、新人ドライバーでも効率的な配送が可能になるため属人化を解消し、「2024年問題」で懸念される労働時間の制約にも対応できる強力な武器となります。

AI物流を導入する3つのメリット

人手不足や燃料費の高騰など、物流業界が抱える課題を解決する切り札としてAI物流に注目が集まっています。AI技術を活用することで、具体的にどのような恩恵を受けられるのでしょうか。本セクションでは、AI物流がもたらす「コスト削減」「業務効率化」「サービス品質の向上」という3つの大きなメリットについて、詳しく解説していきます。

需要予測と自動化で物流業務を大幅に効率化

AI物流の大きなメリットは、需要予測と自動化による業務の抜本的な効率化です。従来、担当者の経験と勘に頼っていた需要予測は、AIが過去の販売実績や天候、市場トレンドといった膨大なデータを分析することで、高精度な需要予測を実現します。これにより、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを大幅に削減できます。さらに、倉庫内では自律走行搬送ロボット(AMR)や自動倉庫システムがAIと連携。最適なピッキングルートを算出し、商品の搬送や仕分けを自動化することで、作業時間の大幅な短縮と省人化を達成します。属人的な作業をなくし、物流プロセス全体を最適化することが可能です。

人件費や輸送費など物流コストを最適化できる

AI物流の導入は、物流コストの大部分を占める人件費と輸送費の最適化に直結します。これまでベテランの経験に頼りがちだった人員配置も、AIによる高精度な需要予測に基づき行うことで、繁閑差に応じた無駄のないシフト作成が可能になり、人件費を抑制できます。

輸送面では、AIが交通状況や納品条件をリアルタイムで分析し、最適な配送ルートを自動で算出。これにより、燃料費やドライバーの拘束時間を大幅に削減します。また、積載効率を最大化する積み付け計画も自動で立案するため、輸送回数そのものを減らすことも可能です。「2024年問題」で輸送能力の低下が懸念される中、AIによるコスト最適化は企業の競争力を維持する上で不可欠と言えるでしょう。

配送品質の向上により顧客満足度アップを実現

物流業界において、交通渋滞による遅延やヒューマンエラーによる誤配送は、顧客満足度を低下させる深刻な課題です。特にEC市場の拡大に伴い、「ラストワンマイル」の品質は企業の評判に直結します。

AI物流システムは、リアルタイムの交通情報や天候、過去のデータを瞬時に分析し、最適な配送ルートを自動で算出します。これにより、ドライバーの経験に依存することなく配送時間を短縮し、遅延を大幅に削減できます。さらに、AIの画像認識を活用した自動検品システムを導入すれば、誤配送リスクを限りなくゼロに近づけることも可能です。

「時間通りに、正確に届く」という高品質な顧客体験を提供することで、顧客満足度とリピート率の向上を実現します。

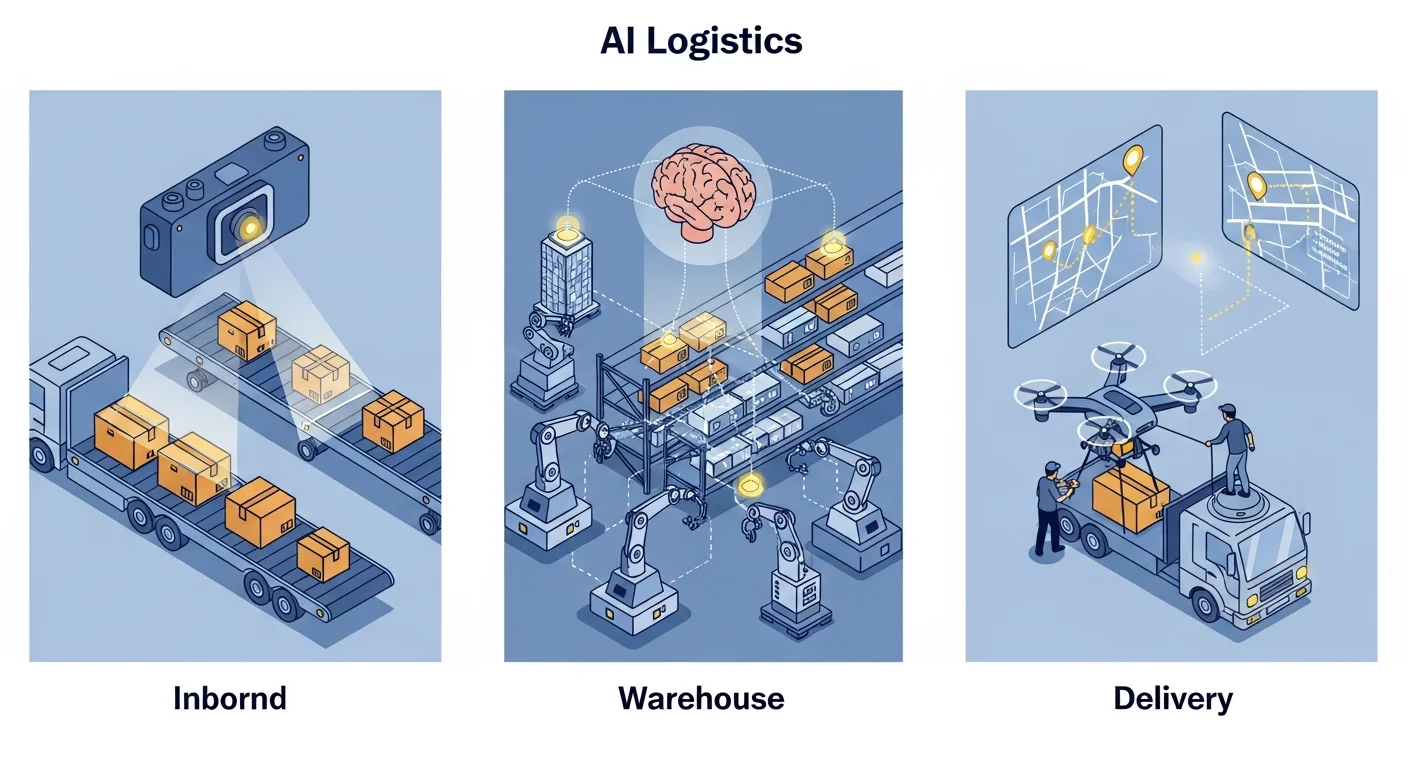

【工程別】AI物流の具体的な活用事例

物流業界が抱える人手不足やコスト増などの課題を解決する鍵として、AI物流の導入が加速しています。しかし、具体的にどのように活用されているのかイメージが湧かない方も多いでしょう。本セクションでは、「入荷・検品」から「在庫管理」「ピッキング」「配送」に至るまで、物流の各工程別にAIの具体的な活用事例を詳しく解説します。自社への導入を検討する際の参考にしてください。

需要予測と発注:AIによる在庫の最適化

従来の需要予測は、担当者の経験や勘に依存しがちで、欠品や過剰在庫の発生が大きな課題でした。AIは、過去の販売実績だけでなく、天候、イベント情報、SNSのトレンドといった多様な外部データを分析することで、人間では困難な高精度な需要予測を可能にします。この予測に基づき、リードタイムや安全在庫を加味した最適な発注量をAIが自動で算出・実行。これにより、発注業務の属人化を解消し、欠品による機会損失と過剰在庫のリスクを同時に最小化することで、在庫の最適化とキャッシュフローの改善に大きく貢献します。

倉庫内業務:AIロボットによる自動化と効率化

倉庫内業務では、深刻化する人手不足とヒューマンエラーが大きな課題です。この解決策として、AI搭載の自律走行ロボットの導入が進んでいます。代表的なのがGTP(Goods to Person)型ロボットで、作業者が広大な倉庫を歩き回るのではなく、ロボットが商品棚を作業者の元へ自動搬送します。これにより、ピッキング作業にかかる移動時間を大幅に削減し、生産性を飛躍的に向上させます。さらに、AI画像認識を搭載したアームロボットは、商品の形状を正確に識別し、人為的なミスを限りなくゼロに近づけます。これらのAIロボットは24時間稼働も可能にし、労働力不足の解消と作業品質の安定化を両立する切り札となります。

配送計画:AIが最適な輸送ルートを瞬時に算出

従来の配送計画は、ベテラン担当者の経験と勘に頼ることが多く、配車業務の属人化が大きな課題でした。AIは、リアルタイムの交通情報や天候、車両の積載量、配送先の時間指定といった膨大な制約条件を瞬時に分析し、数理最適化技術を用いて最も効率的な輸送ルートを自動で算出します。

これにより、総走行距離を短縮して燃料費を削減できるだけでなく、新人ドライバーでもベテラン並みの効率で業務を遂行可能になります。労働時間管理が厳しくなる「2024年問題」への対策としても、配送時間の短縮と業務平準化を実現するAIの活用は不可欠です。

AI物流の導入における課題と解決策

多くのメリットをもたらすAI物流ですが、その導入には導入コストや専門人材の不足といった無視できない課題が存在します。しかし、適切な準備とアプローチでこれらの課題は乗り越えられます。本セクションでは、AI物流の導入を阻む代表的な壁と、それを乗り越えるための具体的な解決策を分かりやすく解説します。

高額な初期導入コストと費用対効果の課題

AI物流システムの導入には、ロボットやソフトウェアに数千万円単位の初期投資が必要となり、特に中小企業にとっては大きな障壁です。さらに、需要変動の激しい物流業界では投資回収期間の予測が難しく、費用対効果(ROI)が見えにくいという課題も抱えています。

この課題に対し、ロボットを購入せず月額で利用できるRaaS(Robotics as a Service)の活用や、特定の工程から始めるスモールスタートが初期コストを抑える有効な手段です。また、導入前に「誤出荷率の削減」や「リードタイムの短縮」といった具体的なKPIを設定し、効果を定量的に測定することで、投資の妥当性を明確に判断できるようになります。

AIを運用できる専門人材の確保と育成

AI物流システムの真価を発揮させるには、それを運用する専門人材が不可欠です。しかし、データサイエンスと物流現場のオペレーション双方を理解する人材は市場に少なく、確保は容易ではありません。

この課題に対し、外部からの採用と並行して社内での育成に注力することが極めて重要です。具体的には、現場を熟知した従業員に対し、データ分析やAIツールの活用法を学ぶリスキリングの機会を提供するのが効果的です。これにより、「現場の知見」と「データ活用スキル」を併せ持つハイブリッド人材が育ちます。また、大学や専門機関との産学連携を通じて、最新技術を取り入れながら実践的な人材を育成する体制を築くことも、持続的な成長の鍵となります。

既存システムとの連携とデータ整備の難しさ

AI物流の導入で多くの企業が直面するのが、WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)といった既存システムとの連携です。各システムが独自仕様で構築されている場合、API連携が難しく、データ形式の不統一が障壁となります。また、AIの予測精度はデータの質に大きく依存しますが、物流現場ではデータが散在していたり、フォーマットが不揃いだったりすることが少なくありません。これらの「汚れたデータ」をAIが利用できる形に整えるデータクレンジングには、専門的な知識と多大な工数がかかります。解決策として、まずは導入目的を明確にし、必要なデータを定義すること。そして、ETLツールなどを活用してデータ連携基盤を構築し、スモールスタートで効果を検証しながら進めるのが現実的です。

失敗しないAI物流サービスの選び方

AI物流サービスは業務効率化の強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すには自社に最適なサービスを選ぶことが不可欠です。ここでは、数ある選択肢の中から失敗しないための具体的な選び方と、比較検討すべき重要なポイントを解説します。自社の課題を明確にし、導入効果を最大化するためのヒントがここにあります。

自社の物流課題と目的を明確にする

AI物流サービスの導入を成功させる最初のステップは、自社の物流課題と目的を明確にすることです。やみくもに高機能なシステムを導入しても、現場の課題と合わなければ宝の持ち腐れになります。「倉庫内のピッキング作業に時間がかかりすぎている」「需要予測が曖昧で過剰在庫や欠品が多い」「2024年問題に対応するため配送ルートを最適化したい」など、具体的な課題を洗い出しましょう。

その上で、「ピッキング時間を30%短縮する」「欠品率を5%未満に抑える」といった具体的な数値目標(KPI)を設定することが重要です。解決すべき課題と達成したいゴールが明確になっていれば、数あるAI物流サービスの中から、自社に本当に必要な機能を見極めることができます。

必要な機能と既存システムとの連携性

AI物流サービスを選ぶ際は、まず自社の物流課題を解決する機能が搭載されているかを見極めましょう。例えば、需要予測の精度向上、在庫の最適化、配送ルートの効率化など、目的によって必要な機能は異なります。

さらに、現在利用しているWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)との連携性は極めて重要です。API連携がスムーズに行えない場合、データの二重入力といった非効率な作業が発生し、業務が分断される恐れがあります。導入前にシステムの連携実績やAPIの仕様を必ず確認し、現場の業務フローを滞らせないサービスを選定することが失敗を避ける鍵となります。

導入実績とサポート体制の充実度を比較

AI物流サービスの導入実績を確認する際は、単なる件数だけでなく自社と同様の業界・規模での成功事例があるかを確認することが重要です。特に、慢性的な人手不足や2024年問題といった特有の課題をどう解決したかという具体的な内容は、自社への適合性を判断する上で欠かせません。

また、システムは導入して終わりではなく、導入後の運用フェーズで真価が問われます。トラブル発生時の対応速度や、定期的な改善提案といった伴走型のサポートを提供してくれるかどうかが、投資対効果を最大化する鍵となります。無料トライアル期間などを活用し、サポートの質を実際に体験することも有効です。

まとめ

人手不足や2024年問題など、物流業界が抱える課題の解決策としてAI物流が注目されています。AI物流の導入でできることは、高精度な需要予測による在庫最適化、最適な配送ルートの自動作成、倉庫内作業の自動化など多岐にわたります。これらは業務効率化やコスト削減に直結し、従業員の負担軽減にも繋がる重要な取り組みです。

本記事で解説した導入事例やサービスの選び方を参考に、まずは自社の課題を洗い出し、解決に繋がるAI物流の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。