スマート物流とは?従来の物流との違い

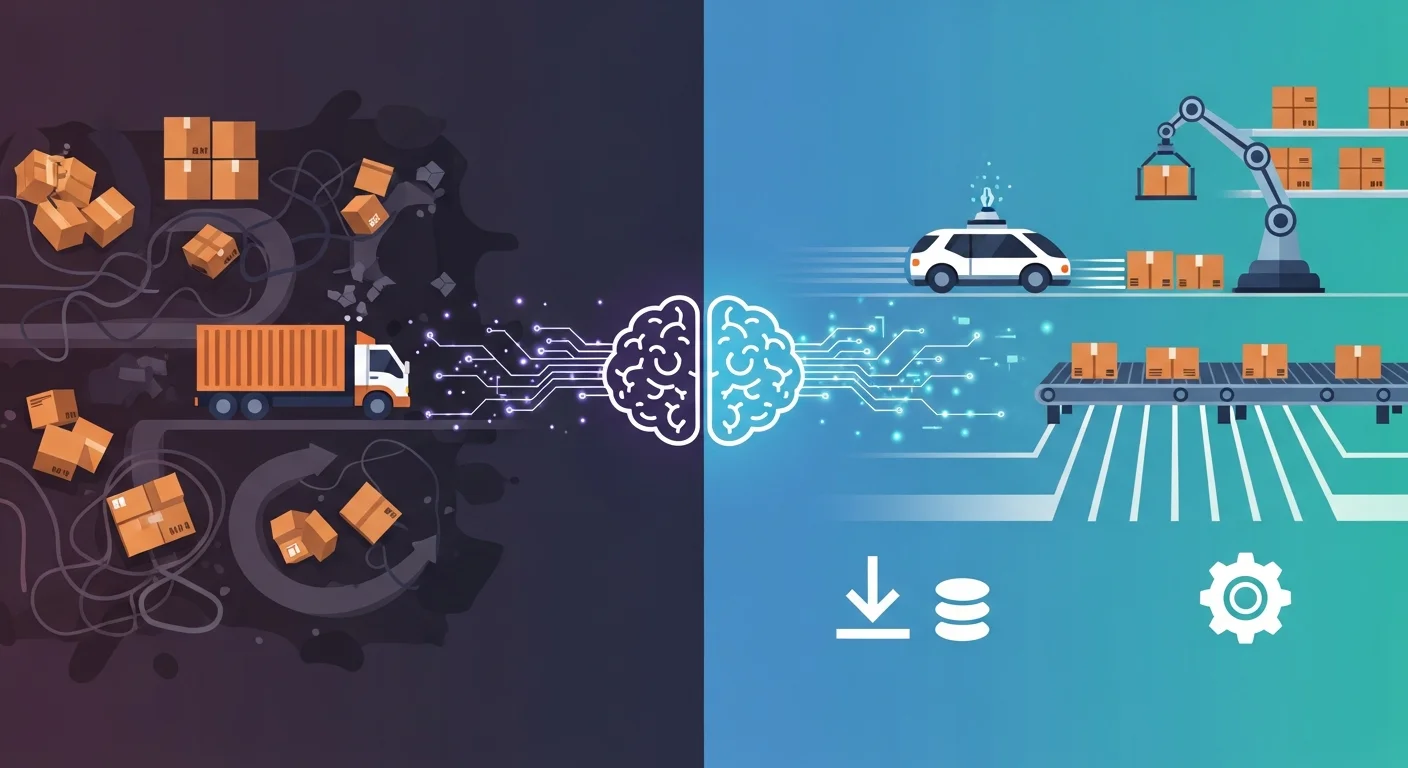

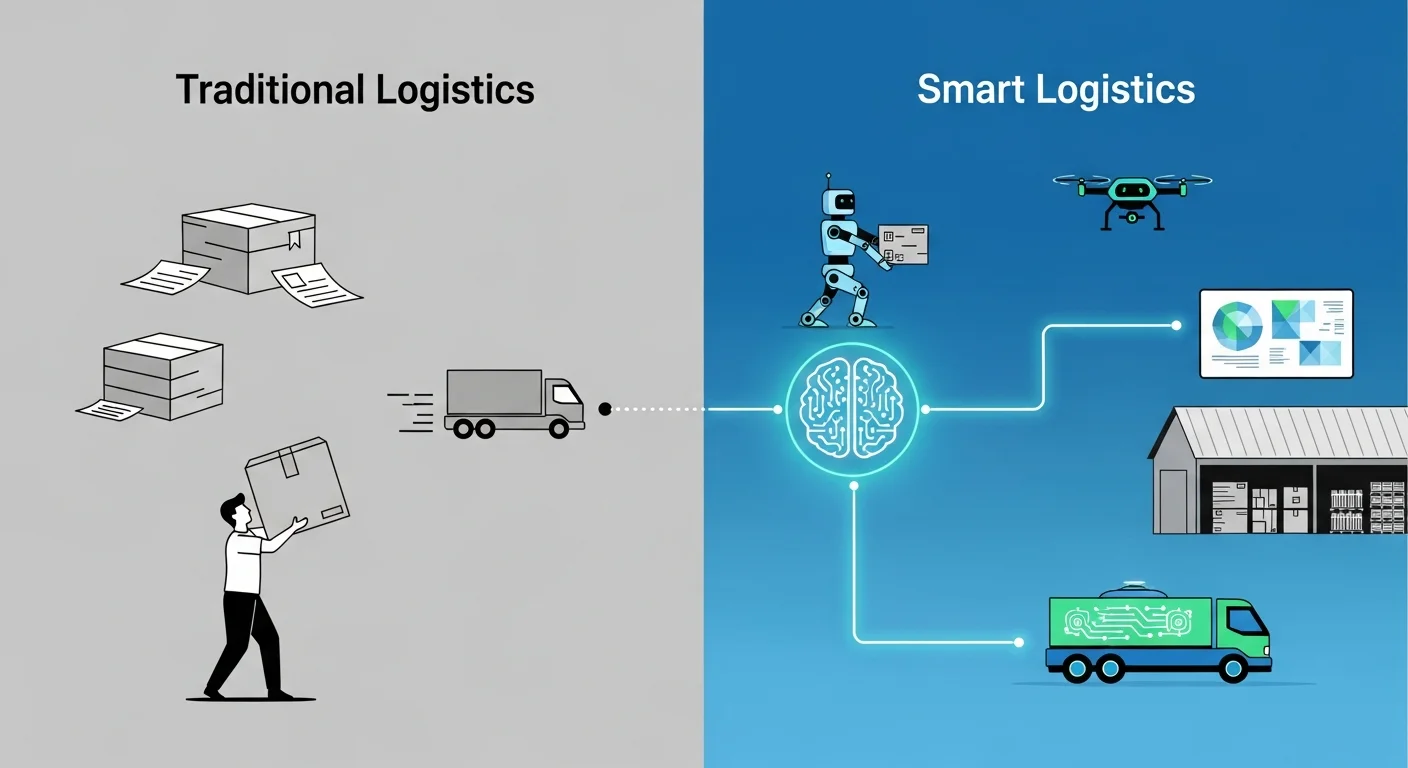

近年、物流業界で注目を集める「スマート物流」とは、AIやIoTといった最先端テクノロジーを活用し、物流プロセス全体の効率化と最適化を図る新しい仕組みのことです。深刻化する人手不足や非効率性など、従来の物流が抱えていた課題を解決する切り札として期待されています。本セクションでは、スマート物流の基本的な定義を解説するとともに、従来の物流と何が違うのかを具体的に比較していきます。

まずは基本から理解するスマート物流の定義

スマート物流とは、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった先端技術を全面的に活用し、物流の全プロセスを最適化・効率化する取り組みです。これは、単なる機械による自動化とは一線を画します。深刻化する人手不足や2024年問題、燃料費高騰といった業界特有の課題に対し、スマート物流はデータに基づいた的確な意思決定によって解決策を導き出します。例えば、AIによる需要予測に基づいた在庫の最適化や、リアルタイム交通情報を加味した配送ルートの自動算出などが実践例です。これにより、コスト削減とサービス品質の向上という、相反しがちな目標の両立を目指します。

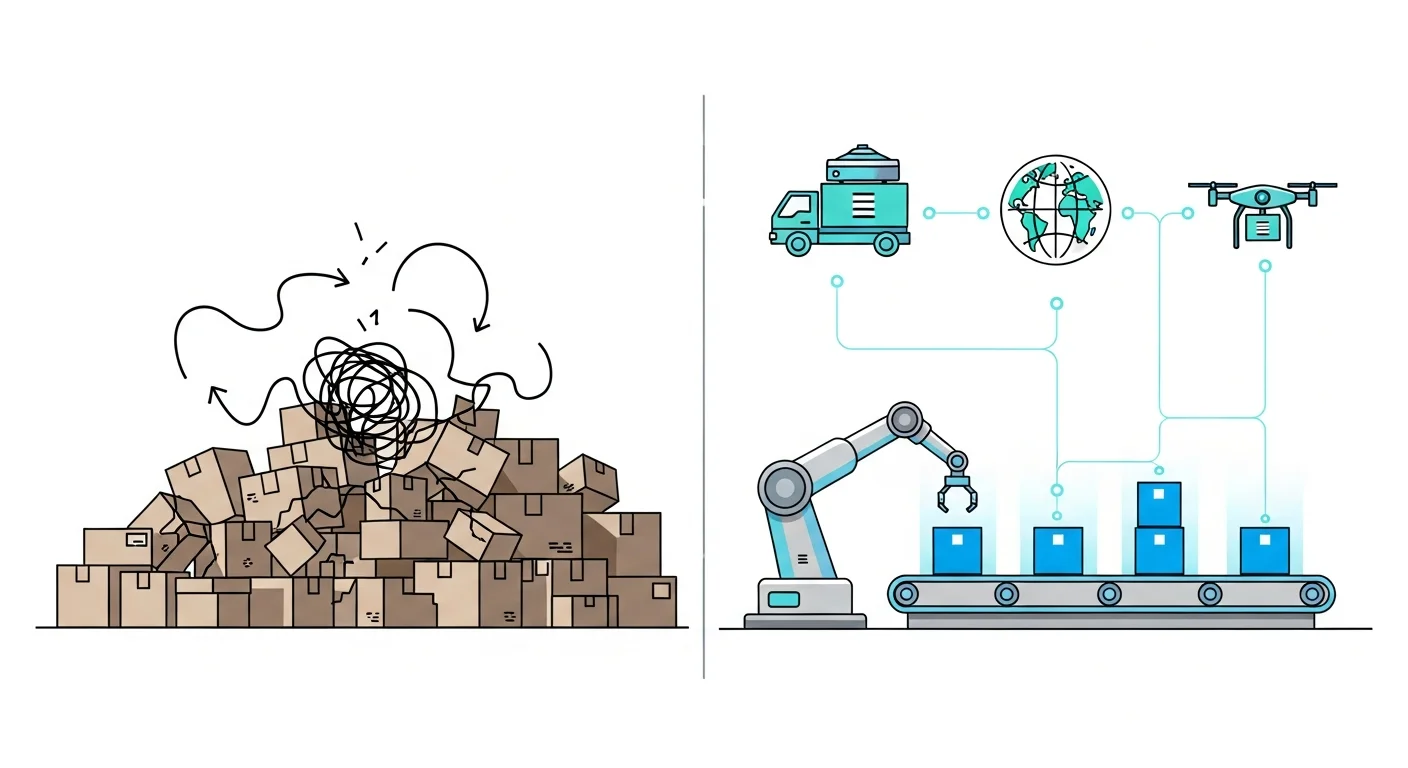

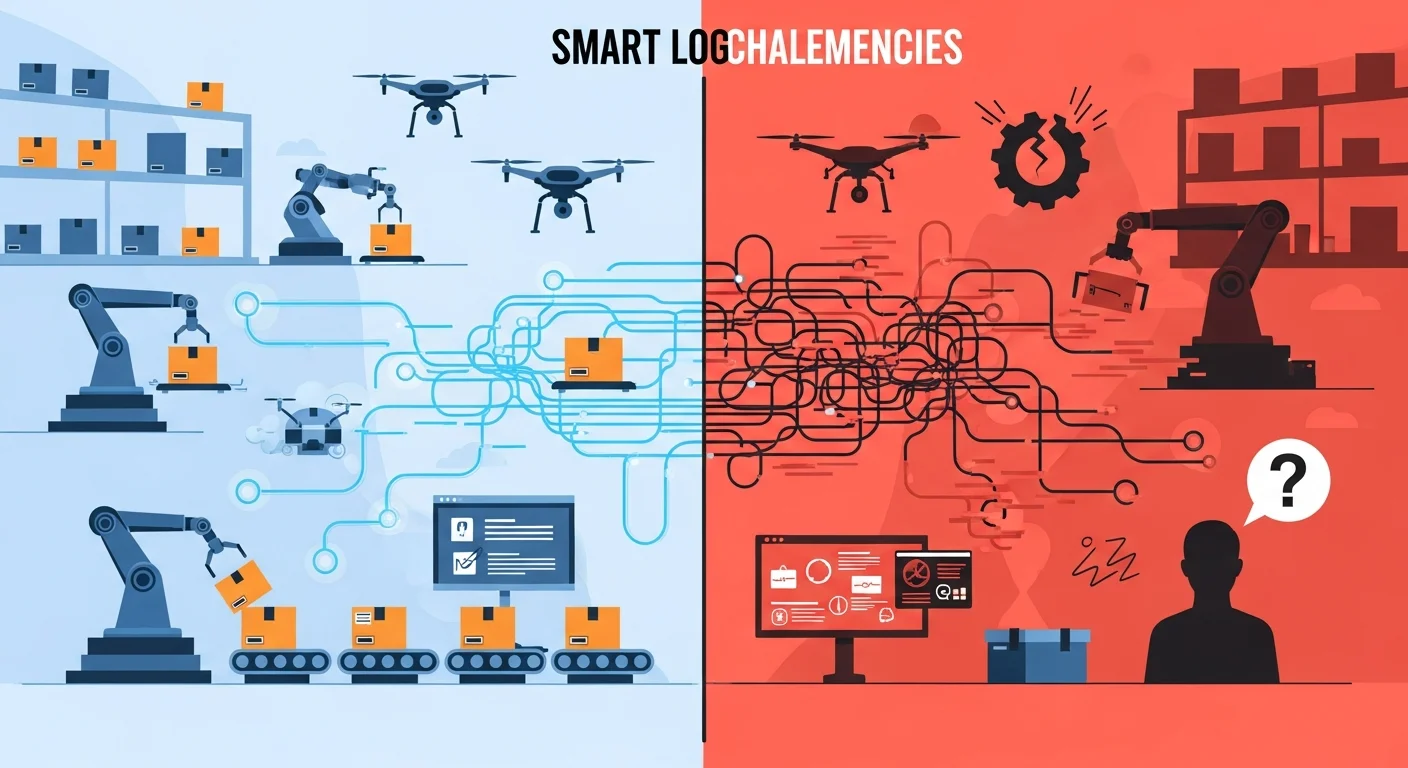

経験と勘に頼る従来物流との決定的な差

従来の物流現場は、熟練作業員の経験と勘に大きく依存していました。これにより、作業品質のばらつきや技術継承の困難さ、非効率な在庫管理といった課題が常態化していました。

スマート物流との決定的な差は、これらをデータに基づいて最適化する点にあります。例えば、AIが需要を予測して過剰在庫や欠品を防ぎ、WMS(倉庫管理システム)が最適なピッキングルートを指示します。これにより、作業の属人化を排除し、誰が担当しても安定した高品質なオペレーションを実現。人手不足が深刻化する中でも、生産性を最大化できるのが最大の強みです。

IoTやAIがもたらすデータ駆動型の変革

スマート物流の核心は、IoTとAIによるデータ駆動型の変革にあります。倉庫内の在庫や輸送中のトラックに設置されたIoTセンサーが、位置情報や荷物の状態といったデータをリアルタイムで収集し、物流プロセス全体を「見える化」します。さらに、収集されたビッグデータをAIが分析することで、高精度な需要予測による在庫の最適化や、交通状況を考慮した最適な配送ルートの自動算出が可能になります。これにより、従来は熟練者の経験や勘に依存していた在庫管理や配車計画が、客観的なデータに基づいた最適な意思決定へと進化し、人手不足や燃料費高騰といった業界課題の解決に貢献します。

スマート物流を構成する主なテクノロジー

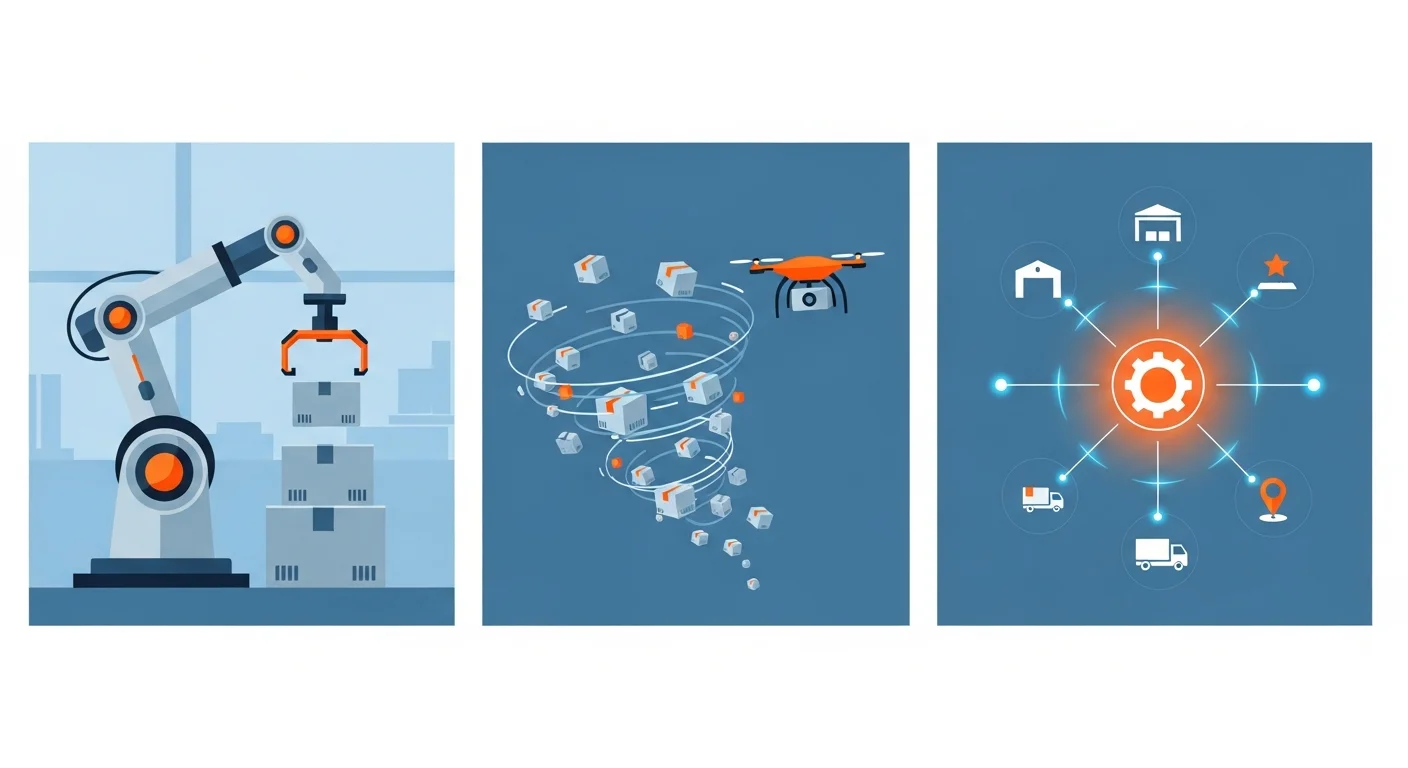

スマート物流の実現は、革新的なテクノロジーの活用なくしては語れません。本セクションでは、物流業界の未来を形作るAI(人工知能)やIoT、ロボティクスといった主要技術をピックアップし、それぞれがどのように倉庫作業の自動化や配送の最適化に貢献しているのかを具体的に解説します。

モノの情報をリアルタイムに可視化するIoT

「モノのインターネット」を意味するIoT(Internet of Things)は、スマート物流の根幹をなす技術です。具体的には、荷物や輸送車両、パレットなどにGPSや温湿度、衝撃を検知するセンサーを取り付け、インターネット経由で情報を収集します。これにより、従来は把握が困難だった「今どこにあるか」「どのような環境に置かれているか」といったモノの状態をリアルタイムで可視化できます。例えば、医薬品輸送における厳格な温度管理や、衝撃に弱い製品の品質担保が可能となり、輸送品質の劇的な向上に貢献します。さらに、蓄積されたデータを分析し、非効率なルートの改善やリードタイムの短縮にも繋がります。

需要予測や最適化を担うAI(人工知能)

AI(人工知能)は、スマート物流の頭脳として、データに基づいた意思決定を可能にします。物流業界が抱える大きな課題の一つが、季節やイベント、天候に左右される不安定な需要です。AIは過去の出荷データだけでなく、気象情報やSNSのトレンド、経済指標といった外部データを統合的に分析し、高精度な需要予測を実現。これにより、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを大幅に削減します。

また、配送計画においては、交通渋滞や配達先の時間指定、車両の積載率など無数の変数を考慮し、最適な配送ルートを瞬時に算出します。これまでベテランの経験と勘に頼っていた配車や在庫管理を自動化・最適化することで、属人化からの脱却とコスト削減、リードタイム短縮に大きく貢献します。

倉庫内作業を自動化するロボット技術

倉庫内作業の自動化は、深刻化する人手不足への有効な解決策です。特に、作業時間の大半を占めるピッキング工程では、ロボット技術の導入が不可欠です。床面の磁気テープなどを頼りに棚を運ぶAGV(無人搬送車)や、自ら障害物を避けながら最適なルートで走行するAMR(自律走行搬送ロボット)は、作業者の元へ商品が運ばれる「Goods to Person」方式を実現し、歩行時間を大幅に削減します。さらに、AI画像認識とアームを備えたピッキングロボットを導入すれば、ヒューマンエラーを撲滅し、24時間365日の稼働も可能となり、生産性を飛躍的に向上させます。

スマート物流の導入が加速する3つの理由

近年、物流業界ではスマート物流の導入が急速に進んでいます。その背景には、深刻化する人手不足やEコマース市場の拡大による物流量の増加など、業界全体が直面する大きな課題があります。これらの課題を解決する切り札として、多くの企業がスマート物流に注目しています。本章では、なぜ今スマート物流の導入が加速しているのか、その主要な3つの理由を詳しく解説します。

深刻化する人手不足と「物流2024年問題」

物流業界では、ドライバーの高齢化や過酷な労働環境を背景とした深刻な人手不足が長年の課題です。この状況に拍車をかけるのが、働き方改革関連法による「物流2024年問題」です。2024年4月からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されることで、輸送能力の低下は避けられません。このままでは、運賃高騰や配送遅延といった形で、私たちの生活や企業活動にも大きな影響が及びます。こうした人的リソースの制約を克服し、持続可能な物流網を維持するため、倉庫内ピッキングロボットやAIによる配送ルート最適化といったスマート物流の導入が、もはや待ったなしの経営課題となっているのです。

EC市場の拡大による物流量の増加と複雑化

EC市場の急速な拡大は、単に物流量を増加させただけではありません。消費者のニーズ多様化により、「多品種少量・小口配送」が主流となり、物流オペレーションはますます複雑化しています。さらに、「即日配送」のようなリードタイムの短縮要求も厳しくなっており、従来の人力に頼った倉庫作業では限界を迎えています。ピッキングミスや在庫差異といったヒューマンエラーが頻発し、顧客満足度の低下に直結しかねません。こうした課題を解決し、変化に対応するためには、WMS(倉庫管理システム)やAGV(無人搬送車)といったテクノロジーを活用したスマート物流への転換が不可欠です。

AIやIoTなど業務を効率化する技術の進化

AIやIoTといったデジタル技術の進化と低コスト化が、スマート物流の導入を現実的な選択肢にしています。例えば、AIによる高精度な需要予測は、欠品や過剰在庫といった長年の課題を解決し、在庫管理を最適化します。また、倉庫内ではIoTセンサーと連携した自動搬送ロボット(AGV/AMR)が、ピッキングや仕分け作業を自動化し、深刻な人手不足を補います。さらに、リアルタイムの交通情報や天候データを基にAIが最適な配送ルートを瞬時に算出することで、配送効率の向上と燃料費の削減を両立します。これらの技術は、もはや夢物語ではなく、物流現場の生産性を飛躍的に高める切り札となっています。

企業がスマート物流を導入するメリット

人手不足や燃料費の高騰など、物流業界が抱える課題は深刻化しています。こうした状況を打開する鍵となるのが、AIやIoTなどの先端技術を活用したスマート物流です。本セクションでは、スマート物流を導入することで企業が得られるメリットを、「コスト削減と生産性向上」「品質・顧客満足度の向上」「労働環境の改善」という3つの視点から具体的に解説します。

物流コストの削減と生産性の向上を実現

スマート物流の導入は、人手不足や燃油価格の高騰といった業界の課題を解決し、物流コストの削減と生産性の向上を同時に実現します。例えば、WMS(倉庫管理システム)やAGV(無人搬送車)を導入すれば、ピッキングや仕分け作業を自動化し、人的ミスを減らしながら人件費を抑制できます。また、TMS(輸配送管理システム)はAIを活用して最適な配送ルートを瞬時に算出し、積載率を向上させることで、燃料費と配送時間を大幅に削減します。こうしたデジタル技術の活用は、「2024年問題」で深刻化するドライバーの長時間労働抑制にも繋がり、持続可能な物流体制の構築に不可欠です。

人的ミスを防止し物流品質を安定化

物流現場では、ピッキングや検品といった作業を人に依存しているため、誤出荷や数量間違いなどの人的ミスが品質低下の大きな要因となっています。特に熟練作業員への依存度が高い現場では、スタッフの習熟度によって品質にばらつきが生じがちです。

スマート物流では、WMS(倉庫管理システム)とハンディターミナルを連携させ、バーコード検品を徹底することで、品番や数量の間違いをシステムが自動でチェックします。また、AGV(無人搬送車)が正確な商品を作業者の元へ運ぶことで、ピッキングミスを根本から削減します。

これらの技術導入は作業の標準化を促進し、経験の浅い作業員でも高品質な作業を可能にします。結果として、物流品質を安定化させ、顧客満足度の向上に大きく貢献します。

人手不足の解消と労働環境の改善に貢献

物流業界では、少子高齢化による慢性的な人手不足と、それに伴う労働環境の悪化が深刻な課題です。スマート物流は、この課題に対する強力な解決策となります。例えば、倉庫内ではAGV(無人搬送車)や自動倉庫システムが人に代わって商品の搬送や仕分けを行うことで、少ない人員でも効率的な庫内作業を実現します。これにより、従業員は重量物の運搬といった身体的負担を大幅に軽減され、より安全で働きやすい職場環境が整います。結果として、従業員の定着率向上や採用競争力の強化にも繋がり、持続可能な物流体制の構築に貢献します。

スマート物流の導入における課題と注意点

多くのメリットをもたらすスマート物流ですが、その導入は決して簡単な道のりではありません。高額な初期コストや専門人材の確保、セキュリティ対策など、事前にクリアすべき課題が数多く存在します。本セクションでは、スマート物流の導入でつまずかないために、具体的な課題と事前に押さえておくべき注意点を詳しく解説していきます。

高額な初期投資と費用対効果の算出

スマート物流の導入における最大の障壁の一つが、高額な初期投資です。AGV(無人搬送車)やWMS(倉庫管理システム)、自動倉庫などの導入には多額のコストがかかるため、正確な費用対効果(ROI)の算出が不可欠となります。

しかし、その算出は単純な人件費削減だけでは不十分です。作業ミスの削減による損失額の減少や、リードタイム短縮による顧客満足度向上といった、数値化しにくい間接的な効果も加味して判断する必要があります。

全ての工程を一気に刷新するのではなく、ボトルネックとなっている特定の工程やエリアから段階的に導入し、効果を検証しながら投資を拡大していく「スモールスタート」も有効な手段です。また、国や自治体が提供する補助金・助成金の活用も積極的に検討しましょう。

専門人材の不足と社内教育の必要性

スマート物流を最大限に活用するには、AIやIoT、ロボットを運用・管理できる専門人材が不可欠です。しかし、多くの企業ではデータ分析やシステム保守に精通した人材の不足が深刻な課題となっています。外部からの採用だけに頼るのではなく、計画的な社内教育とリスキリング(学び直し)が極めて重要です。

例えば、倉庫管理システム(WMS)から得られるデータを分析し、業務改善につなげるスキルや、自動搬送ロボット(AGV)の基本的なメンテナンス技術などを習得させる研修を実施します。ベンダーと協力した実践的なトレーニングや、誰でも参照できるマニュアルを整備することも有効です。継続的な人材育成への投資こそが、スマート物流導入を成功させるための鍵となります。

既存システムとの連携とセキュリティ対策

スマート物流を成功させるには、既存システムとのスムーズな連携が不可欠です。多くの企業が利用するWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)と、新たに導入するIoT機器やAIツールとの間でデータ連携がうまくいかないと、情報が分断され効果が半減します。導入計画の段階でAPIの互換性を精査し、必要に応じてデータ連携基盤を構築することが重要です。

同時に、ネットワークに接続される機器が増えることで、サイバー攻撃のリスクも増大します。物流拠点を標的とした不正アクセスや情報漏洩を防ぐため、ゼロトラストの考え方に基づいた多層的なセキュリティ対策を講じ、サプライチェーン全体の安全性を確保する必要があります。

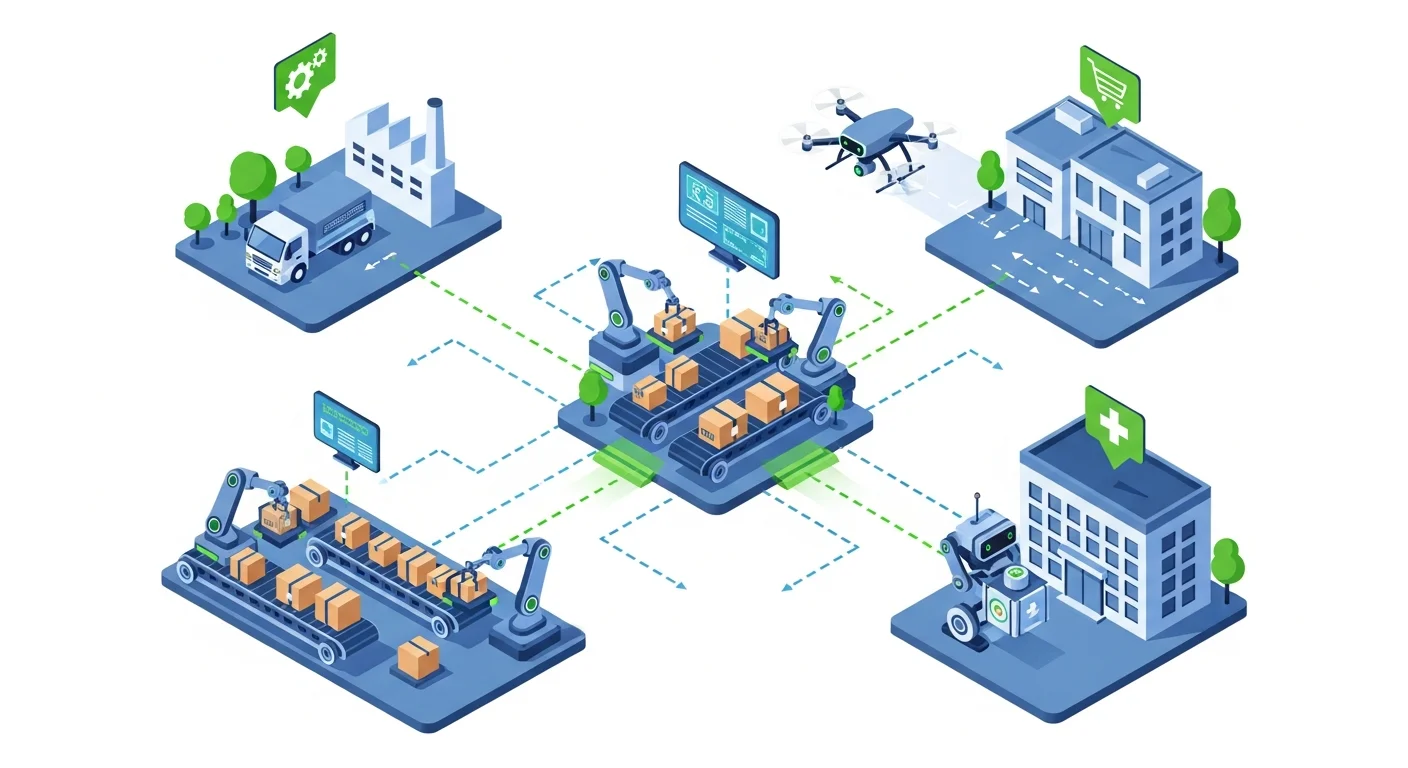

【業界別】スマート物流の活用事例

最先端技術を活用した「スマート物流」は、もはや特定の業界だけのものではありません。製造業から小売業、医療現場に至るまで、その活用範囲は急速に拡大しています。本セクションでは、業界ごとの具体的な活用事例を挙げ、それぞれの現場が抱える課題をどのように解決し、新たな価値を生み出しているのかを詳しく見ていきましょう。

製造業:工場内物流の自動化による生産性向上

製造業の現場では、人手不足や多品種少量生産への対応が深刻な課題です。特に、広大な工場内での部品供給や完成品の搬送といった物流(イントラロジスティクス)は、生産性向上のボトルネックになりがちです。

そこで、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)を導入し、搬送プロセスを自動化する動きが加速しています。さらにWMS(倉庫管理システム)と連携させることで、在庫の可視化と正確なピッキングを実現し、ヒューマンエラーを撲滅します。これにより、24時間安定した部品供給が可能となり、生産ラインの停止ロスを削減。結果として、リードタイムの短縮と工場全体の生産性向上に直結します。

小売・EC業界:倉庫自動化で実現する迅速な配送

小売・EC業界では、顧客満足度を左右する配送スピードの向上が最大の課題です。特に、セール時の物量増加や深刻な人手不足が、迅速な出荷を妨げる要因となっています。この課題を解決するのが、スマート物流による倉庫の自動化です。

例えば、AGV(無人搬送車)が商品棚を作業者の元へ運ぶ「Goods to Person」方式は、歩き回る必要がなくなり、ピッキング作業を劇的に効率化します。さらに、WMS(倉庫管理システム)と連携させ、リアルタイムの在庫データに基づき最適な作業指示を出すことで、誤出荷を限りなくゼロに近づけます。これらの技術は、注文から出荷までのリードタイムを大幅に短縮し、即日配送といった顧客の期待に応える体制構築を可能にします。

運輸業:AI活用による配送ルートの最適化

運輸業では、ドライバー不足や燃料費の高騰、「2024年問題」といった課題が深刻です。この解決策として注目されているのが、AIを活用した配送ルートの最適化です。AIは、リアルタイムの交通情報や天候、荷物の量、配送先の時間指定といった複雑な条件を瞬時に分析し、最も効率的なルートを自動で算出します。これにより、ベテランドライバーの経験に依存していた属人化を解消し、新人でも効率的な配送が可能になります。結果として、走行距離の短縮による燃料費削減と労働時間短縮を実現し、持続可能な物流体制の構築に大きく貢献します。

まとめ

本記事では、スマート物流の基本から導入の理由、メリット、課題、具体的な活用事例までを網羅的に解説しました。

スマート物流とは、AIやIoT、ロボティクスといった先端技術を活用し、物流プロセス全体をデータに基づいて最適化する仕組みのことです。深刻化する人手不足やEC市場の拡大といった社会課題を背景に、その導入は加速しています。

導入によって業務効率化やコスト削減、労働環境の改善といった多くのメリットが期待できます。自社の物流課題と照らし合わせながら、まずは情報収集やスモールスタートから、スマート物流の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。