協働ロボットとAIの融合がもたらす革新

近年、協働ロボットにAIを統合する動きが加速し、製造業に大きな変革をもたらしています。AIの搭載により、協働ロボットは単なる作業の自動化ツールから、状況を自ら判断し、学習・進化するパートナーへと進化を遂げました。本セクションでは、この協働ロボットとAIの融合が、生産性の飛躍的な向上やこれまで困難だった複雑な作業の自動化を、どのように実現するのかを詳しく解説します。

AIの判断力で実現する生産性の飛躍的向上

AIを搭載した協働ロボットは、単なる作業の繰り返しから脱却し、自律的な判断力で生産性を飛躍的に向上させます。従来の協働ロボットでは対応が難しかった、部品の個体差や位置のズレといった不確定要素も、AIが画像認識技術やセンサーデータを駆使してリアルタイムに補正します。これにより、ティーチングにかかる時間を大幅に削減できるだけでなく、これまで人手に頼らざるを得なかった複雑な組み立てや精密な外観検査といった工程の自動化も可能になります。結果として、多品種少量生産への柔軟な対応や人的ミスの削減が実現し、生産ライン全体の効率を劇的に改善します。

AIの眼が実現する、高度な品質管理の自動化

協働ロボットにAI画像認識技術、すなわち「AIの眼」を搭載することで、品質管理の自動化は新たなステージへと進化します。 従来の目視検査では避けられなかった、作業者の熟練度や疲労による精度のばらつきという課題がありました。AIを搭載した協働ロボットは、ディープラーニングを通じて良品と不良品の特徴を自ら学習し、熟練検査員の「暗黙知」をデータ化・再現します。 これにより、これまで自動化が困難とされてきた、自動車部品の微細な傷や電子基板の複雑な実装不良といった、曖昧で感覚的な判断が求められる検査を高精度で実行可能です。 人手不足が深刻化する製造現場において、24時間稼働可能なロボットが品質を担保し、生産性と品質の安定化を同時に実現します。

人とロボットの連携を次のレベルに引き上げるAI

AIの統合は、協働ロボットと人の連携を新たな次元へと引き上げます。従来の協働ロボットは事前にプログラムされた動作の繰り返しが基本でしたが、AI、特に画像認識技術を搭載することで、周囲の状況をリアルタイムで「見て、判断する」能力を獲得しました。例えば、作業者の動きや位置をAIが瞬時に把握し、ロボットが最適なタイミングで部品を供給したり、人の作業スピードに合わせて動作を調整したりすることが可能です。これにより、人はより複雑な判断を伴う作業に集中でき、ロボットは人の隣で臨機応変に作業をサポートします。このように、AIは人とロボットが互いの長所を活かし合う真の協働関係を築き、生産現場の柔軟性と生産性を飛躍的に向上させます。

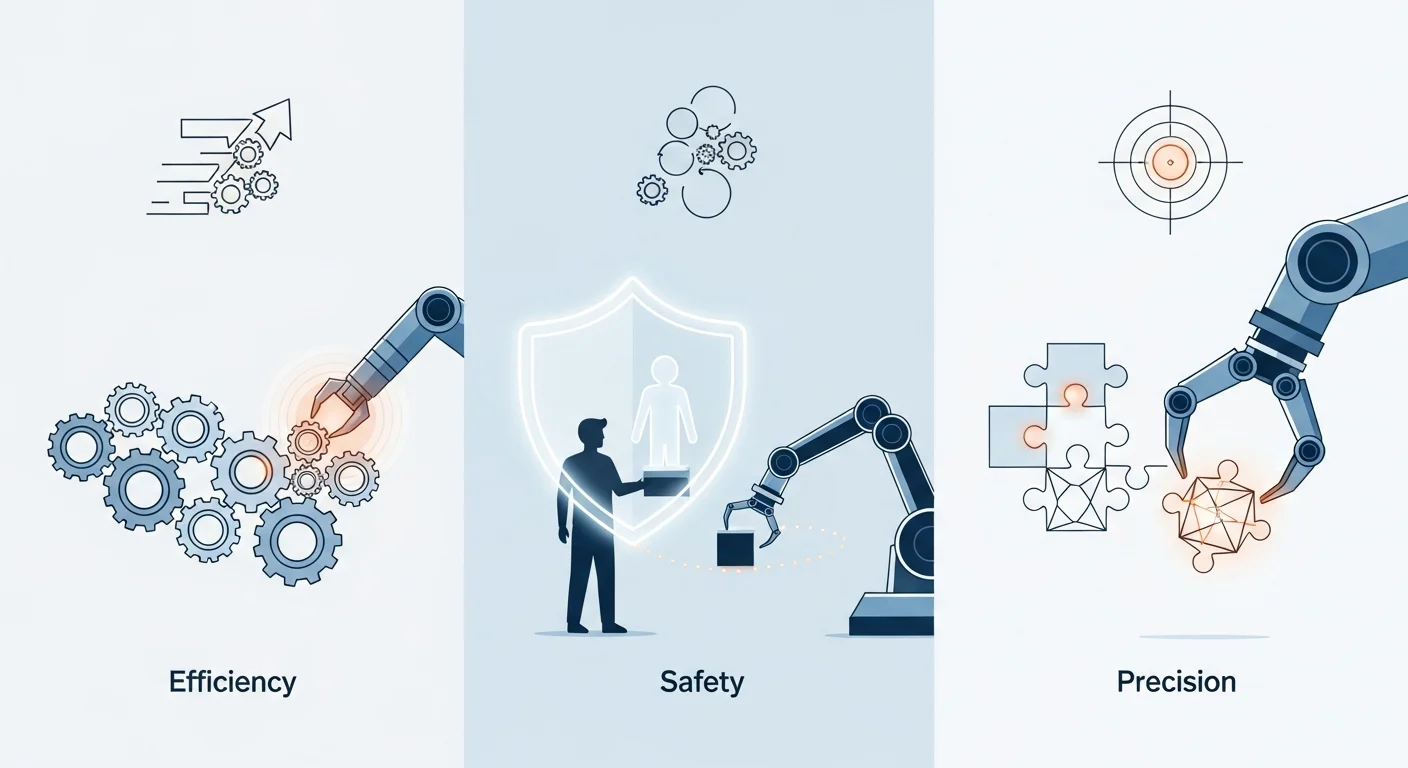

AI搭載の協働ロボットが生産性を向上させる3つの理由

人手不足が深刻化する現代の製造現場において、AIを搭載した協働ロボットが生産性向上の新たな鍵として注目されています。AIの高度な判断能力が加わることで、従来の協働ロボットはさらに進化し、より複雑で繊細な作業を自律的に行えるようになりました。本章では、AI搭載の協働ロボットが生産性を劇的に向上させる3つの具体的な理由について、深く掘り下げて解説します。

単純作業の自動化でコア業務へ集中

製造業や物流の現場では、人手不足が深刻化する中で、部品のピッキングや検査、搬送といった単純作業が従業員の大きな負担となっています。ここにAIを搭載した協働ロボットを導入することで、これらの課題を解決に導きます。例えば、AIの画像認識機能を活用すれば、従来は人の目に頼っていた製品の細かな傷や汚れの検査を自動化し、品質の均一化を図ることが可能です。

このように単純作業を協働ロボットに任せることで、従業員は反復業務から解放されます。そして、創出された時間を生産プロセスの改善提案や段取り替え、品質管理といった、より付加価値の高いコア業務に振り分けることができます。結果として、従業員のモチベーション向上と企業全体の生産性向上を同時に実現するのです。

安全柵不要で人と隣り合わせで協働

従来の産業用ロボットは、安全上の理由から安全柵の設置が必須であり、人と作業スペースを共有することはできませんでした。しかし、協働ロボットは、人との接触を検知すると自動停止する安全機能が標準搭載されているため、原則として安全柵なしで設置できます。これにより省スペース化が実現し、人と隣り合わせでの作業が可能になります。

さらにAIを搭載した協働ロボットは、カメラやセンサーからの情報をAIがリアルタイムで解析し、人の動きを予測して衝突を未然に回避したり、作業速度を自動で調整したりします。この高度な安全機能により、人とロボットがより近距離でスムーズに連携できるようになり、これまで自動化が難しかった流動的な生産ラインや複雑な組み立て作業においても、生産性を大幅に向上させることが可能です。

データ収集・分析で生産工程を最適化

AIを搭載した協働ロボットは、単なる労働力にとどまらず、優秀なデータアナリストとしての役割も担います。アームに搭載されたセンサーやカメラが、稼働状況、作業時間、製品の画像といった膨大なデータをリアルタイムで収集。これらのビッグデータをAIが分析することで、人間では気づきにくい生産工程のボトルネックや非効率な動きを特定します。

例えば、特定の作業におけるタクトタイムのばらつきや、製品の微細な傷をAIが検知し、即座に改善策を導き出すことが可能です。これにより、継続的なプロセスの最適化が実現し、品質の安定と生産リードタイムの短縮に直結します。データに基づいた的確な改善は、熟練技術者の暗黙知に頼っていた現場の課題を解決し、工場全体の生産性を最大化するのです。

【産業別】AI協働ロボットの具体的な活用事例

AI技術の進化は、協働ロボットの活用シーンを大きく広げています。これまで人間が担っていた複雑な判断を伴う作業も、AIを搭載した協働ロボットが代行できるようになりました。本セクションでは、製造業や物流、サービス業など、様々な産業の現場でAI協働ロボットがどのように導入され、生産性向上や人手不足の解消に貢献しているのか、具体的な活用事例を交えて詳しく解説します。

製造業でのピッキングや組み立て工程の自動化

製造業において、AIを搭載した協働ロボットは人手不足や生産性向上の課題を解決する鍵となります。特にピッキングや組み立てといった緻密な作業でその真価を発揮します。

例えば、AIの画像認識技術を活用することで、従来は自動化が困難だった「ばら積みピッキング」も可能になります。 協働ロボットが部品の形状や位置を瞬時に識別し、正確につかみ取ることができるため、供給工程の効率が飛躍的に向上します。

また、組み立て工程では、力覚センサーとAIを組み合わせることで、ネジ締めなどの繊細な力加減が求められる作業も自動化できます。 これにより、熟練技術者の技を再現し、製品の品質を安定させながら、24時間稼働による生産性の最大化を実現します。

物流倉庫における検品・梱包・搬送の効率化

人手不足が深刻な物流倉庫において、AIを搭載した協働ロボットは検品・梱包・搬送の各工程を大幅に効率化します。例えば、検品作業では、AIの画像認識技術を用いて商品のバーコードや外観を瞬時に識別し、ヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけます。梱包工程では、商品の形状やサイズをAIが判断し、協働ロボットが最適な資材で自動的に箱詰めを行います。さらに、自律走行搬送ロボット(AMR)と連携することで、梱包済みの商品を次の工程や出荷エリアへ自動で搬送し、作業員の負担を大幅に軽減。これにより、物流倉庫全体の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

医療や介護現場での精密作業や負担軽減の実現

医療や介護の現場は、深刻な人手不足と職員の大きな作業負担という課題を抱えています。ここにAIを搭載した協働ロボットの活用が期待されています。医療現場では、AIの画像認識技術を用いて、これまで熟練した医師でなければ難しかった手術などの精密作業を支援し、手術の精度向上に貢献します。 一方、介護現場では、パワーアシストスーツのようなロボットが移乗介助時の身体的負担を大幅に軽減します。 さらに、AIによる見守りシステムが利用者の安全を確保し、職員の精神的な負担を和らげるなど、質の高いケアの実現を支えています。

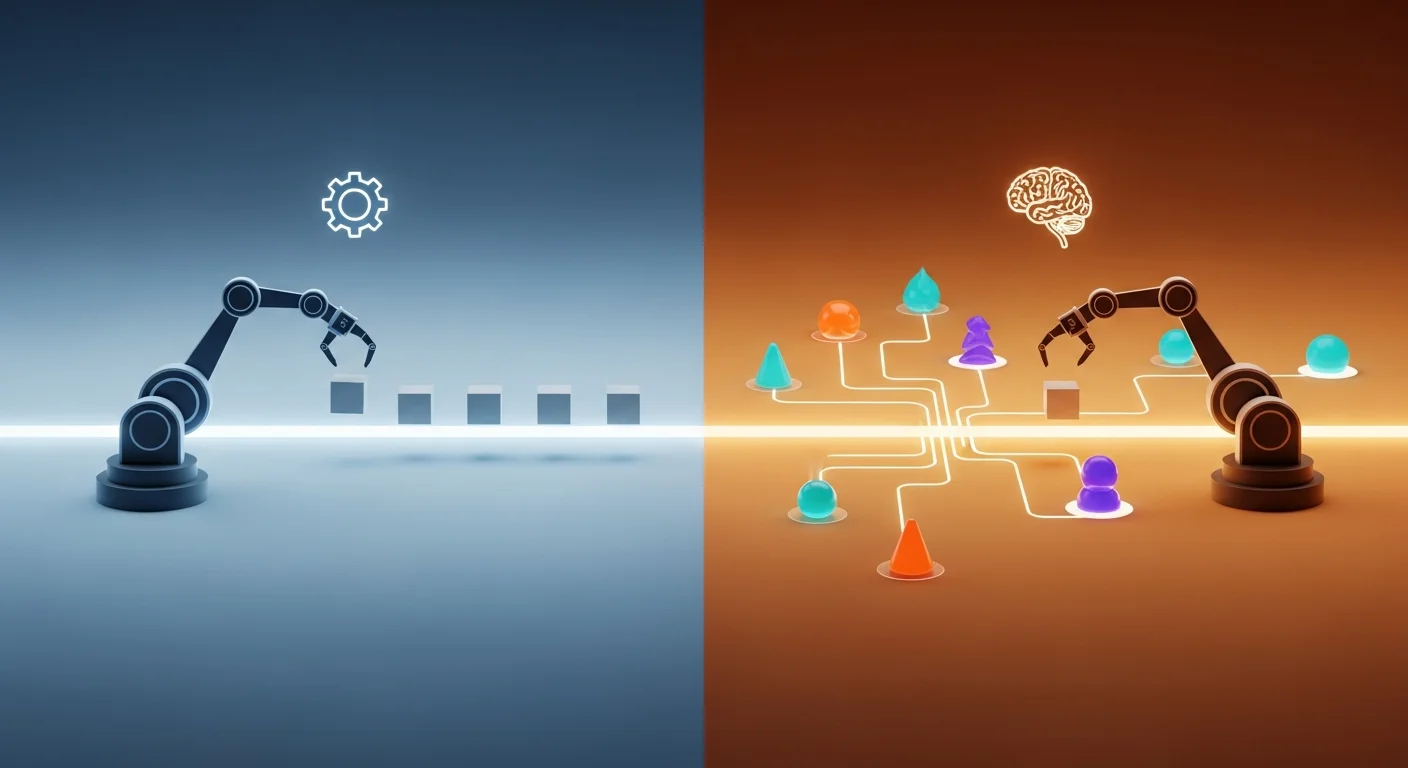

従来の協働ロボットとAI搭載モデルの決定的な違い

従来の協働ロボットは、事前にプログラムされた動作を正確に繰り返すことが主な役割でした。一方、AIを搭載したモデルは、周囲の状況を自ら認識・学習し、最適な動作を判断できる点が大きく異なります。これにより、より複雑で変化の多い作業への対応が可能になりました。本セクションでは、自律性や環境適応能力の観点から、両者の決定的な違いを詳しく解説します。

自律的な判断力と学習能力の差

はい、承知いたしました。h3見出し「自律的な判断力と学習能力の差」に対する本文を生成します。

*

従来の協働ロボットは、プログラムされた動作を正確に繰り返すことは得意ですが、作業環境の変化には対応できませんでした。例えば、部品の位置が少しずれているだけでエラーを起こし、生産ラインが停止してしまうという課題がありました。

一方、AIを搭載した協働ロボットは、カメラやセンサーから得た情報を基に、自律的な判断が可能です。部品の個体差や位置のズレをリアルタイムで認識し、アームの動きを自動で補正します。さらに、作業を繰り返す中でデータを蓄積・分析し、AI自らが学習して精度を向上**させていきます。これにより、熟練作業者のように状況に応じた柔軟な対応が実現し、これまで自動化が難しかった不定形物の扱いや、複雑な組み立て作業への応用が期待されています。

対応できる作業の複雑さと汎用性

従来の協働ロボットは、決められた動きを繰り返す単純作業が中心でした。しかし、AIを搭載した協働ロボットは、画像認識技術や機械学習を駆使することで、これまで自動化が困難だった複雑な作業にも対応できます。例えば、バラ積みされた部品の中から目的の物をピッキングする作業や、製品ごとに形状が異なる部品の組み立て、熟練の技が必要なバリ取りといった繊細な工程もAIが自ら状況を判断して実行します。これにより、多品種少量生産の現場でも品種替えに柔軟に対応でき、生産ラインにおける自動化の範囲を飛躍的に広げることが可能になりました。

周囲の環境変化への柔軟な適応力

従来の協働ロボットは、決められた動作の繰り返しは得意なものの、作業対象物の位置ズレといった些細な環境変化でエラー停止しやすいという課題がありました。しかし、AIを搭載した協働ロボットは、内蔵カメラからの情報をAIがリアルタイムで解析します。

例えば、ワークの位置や向きが毎回異なっていても、画像認識技術によってそのズレを瞬時に検知し、ロボットアームの動きを自律的に補正することが可能です。これにより、これまで自動化が難しかった不定形物のピッキングや、個体差のある製品の組み立て作業にも柔軟に対応できます。結果として、ティーチングにかかる工数を大幅に削減し、変種変量生産の現場でも生産性を落とすことなく稼働し続けられます。

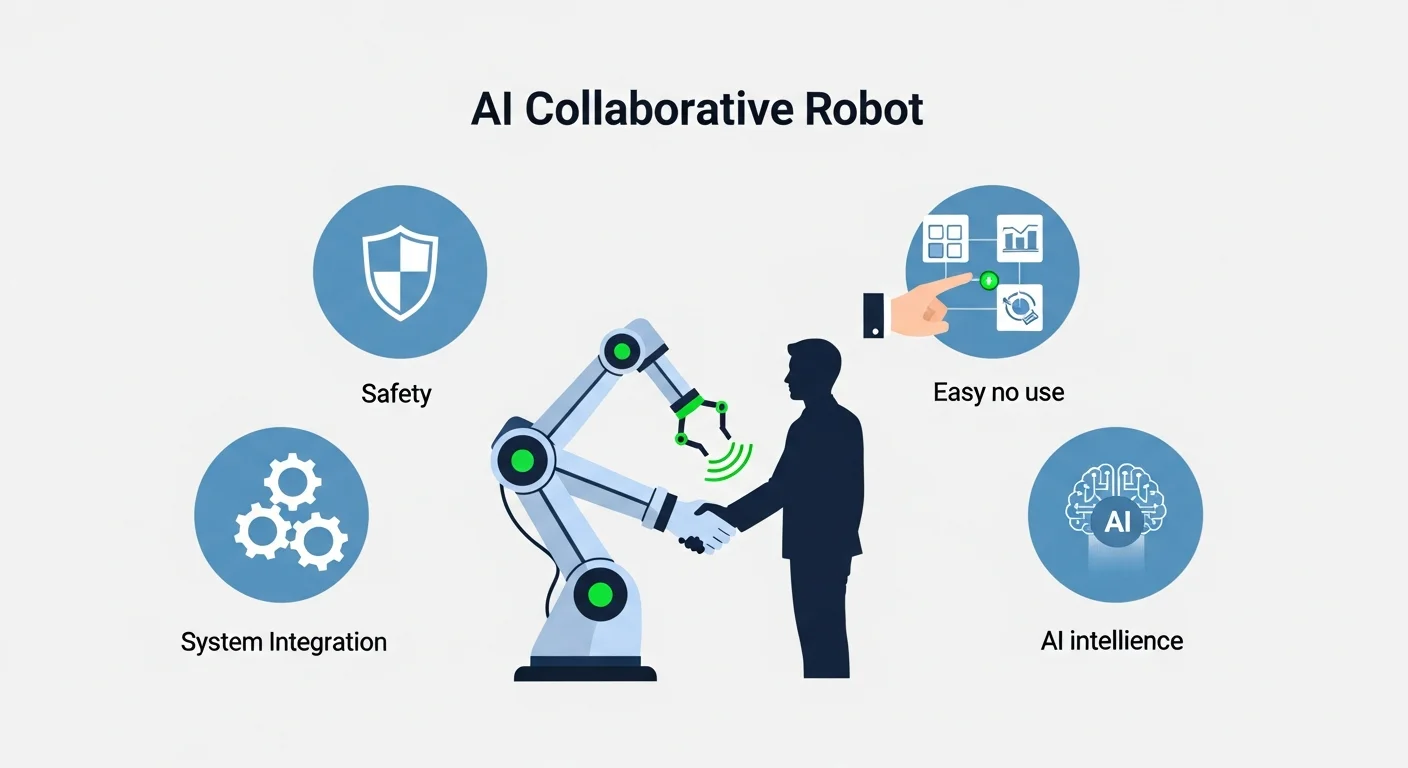

AI協働ロボット導入を成功させるための選定ポイント

AI技術の進化により、協働ロボットはますます高機能になり、その選択肢は多岐にわたります。しかし、多くの製品の中から自社の課題や目的に合わないロボットを選んでしまうと、期待した効果を得られず導入が失敗に終わる可能性も少なくありません。本セクションでは、AI協働ロボットの導入を成功に導くために、比較検討すべき具体的な選定ポイントを詳しく解説します。

導入目的と解決したい課題を明確にする

AI協働ロボットの導入を成功させる最初のステップは、導入目的と解決したい課題を具体的に定義することです。人手不足の解消、生産性の向上、品質の安定化など、自社が抱える最も重要な課題は何かを明確にしましょう。例えば、「熟練技術者による外観検査の精度を、AIの画像認識技術で代替し、品質のばらつきをなくしたい」「多品種少量生産に対応するため、AIが自動でティーチングを行う協働ロボットで、段取り替えの時間を短縮したい」といった具体的な目的を設定することが重要です。これにより、導入すべきAI協働ロボットの機能やスペックが明確になり、投資対効果を最大化できます。

安全性と操作性を実機で確認する

AI搭載の協働ロボット選定において、ショールームや展示会での実機確認は欠かせません。AIが安全性と操作性をどう向上させるかは、カタログスペックだけでは判断できないためです。

安全性については、従来の衝突検知に加え、AIによる人の動きを予測・検知する予防安全機能の精度を確かめましょう。センサーの感度やロボットが停止するまでの速さなどを直接体感することが重要です。

また、操作性では、専門知識がなくても扱える直感的なインターフェースが求められます。AIによるティーチングの自動生成や、タブレットでの操作性を実機で試し、自社の作業者がスムーズに使いこなせるかを見極めることが、導入成功の鍵となります。

費用対効果とサポート体制を比較する

AI協働ロボットの導入では、本体価格だけでなく長期的な視点での費用対効果(ROI)を見極めることが不可欠です。AIによる生産性向上や人件費削減効果を具体的に算出し、自社の投資回収期間をシミュレーションしましょう。特に、多品種少量生産を行う現場では、AIの品種自動認識やティーチング工数削減といった点がコスト削減に直結します。

また、充実したサポート体制も重要な選定ポイントです。専門知識が必要なAIだからこそ、導入時の操作トレーニングやトラブル発生時の迅速な対応、AIモデルのアップデートといったアフターサービスは欠かせません。導入して終わりではなく、継続的に生産性を高めるためのパートナーとして信頼できるメーカーやSIerを選びましょう。

導入前に知っておきたい課題と今後の展望

AIとの連携で大きな可能性を秘める協働ロボットですが、その導入を成功させるためには、事前に把握しておくべき課題も存在します。本セクションでは、具体的な導入時の課題点を明らかにするとともに、技術革新がもたらす今後の展望について詳しく解説します。メリットとデメリットの双方を理解し、自社に最適な導入計画を立てるための一助としてください。

導入と運用におけるコスト面の課題

AIを搭載した協働ロボットは、高額な初期投資が大きな課題です。協働ロボット本体に加え、AIソフトウェアのライセンス費用や、画像認識精度を高めるための高性能カメラ・センサーといった追加ハードウェアのコストが発生します。また、自社の生産ラインに最適化するためのシステム構築を外部のシステムインテグレータ(SIer)に依頼する費用も考慮しなければなりません。

運用面でも、メンテナンス費用のほか、AIの学習データを更新し、精度を維持・向上させるための専門知識を持つ人材の確保や外部委託コストが継続的にかかります。導入を成功させるには、こうした費用を事前に把握し、国や地方自治体が提供する補助金や税制優遇制度を最大限に活用することが重要です。

セキュリティリスクと情報保護の対策

AIで進化する協働ロボットは、ネットワーク接続によってサイバー攻撃の対象となる可能性があります。 特に、AIの学習データや生産に関する機密情報が漏洩・改ざんされるリスクは深刻です。 不正アクセスを受ければ、ロボットの誤作動による生産ラインの停止や、物理的な事故につながる危険性も否定できません。

対策としては、まずロボットを社内ネットワークから分離し、ファイアウォールを設置するなど多層的な防御が不可欠です。 さらに、通信やデータの暗号化、アクセス権限の厳格な管理を徹底し、情報資産を保護する必要があります。 常にソフトウェアを最新の状態に保ち、脆弱性を放置しないことも重要です。

技術革新による将来性と市場の動向

AI技術の進化は、協働ロボットの能力を飛躍的に向上させ、その可能性を大きく広げています。 特に、AIによる画像認識やセンサー技術の高度化により、従来は自動化が困難だった不定形物のピッキングや複雑な組み立て作業が可能になりました。 これにより、製造現場における熟練技術者不足という深刻な課題の解決策として期待されています。

市場は世界的に急速な成長が見込まれており、製造業だけでなく、物流、食品、医療といった多様な分野への導入が加速しています。 今後、AIを搭載した協働ロボットは、単なる作業の代替ではなく、人間と協調して新たな価値を生み出すパートナーとして、あらゆる産業で不可欠な存在となるでしょう。

まとめ

本記事では、AIを搭載した協働ロボットが、いかにして生産性を劇的に向上させるかを、具体的な活用事例を交えて解説しました。

AIとの融合により、協働ロボットは単なる自動化ツールから、自律的に学習・判断し、人間と高度な協調作業を行うパートナーへと進化します。これにより、生産ラインの柔軟性や品質の向上が実現可能です。

AI協働ロボットの導入は、企業の競争力を大きく左右する重要な一手となるでしょう。まずは自社の課題を洗い出し、最適なモデルの選定に向けた情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。